塔铃摇曳,人文郁郁,城墙巍峨,名士济济。黄河之阳滨,开封之金隅,坐落着我泱泱煌煌的河南大学。从1983年到1987年,我在河大中文系学习,中文知识的框架体系得以构建,人生观、世界观初步形成。弹指间,33年过去,我也从翩翩少年,到两鬓染霜。而母校慈晖,春风化雨;师长传道,乐育善诱;学子同窗,切磋琢磨,彼情彼景,历历在目。斯文悠远,斯恩永记,母校母系有太多太多的回忆。

以上照片依次为中文系83级1班毕业、10周年相聚、30周年返校及全年级毕业合影

1983年7月7、8、9三天,我和众多学子一样,在酷暑中走进了高考考场,紧接着就是一段时间的焦灼等待,分数快下来的那几天,几乎每天都往县城跑。那年河南省的本科录取分数线是457分,我考了477分,超过了20分,要知道当时能考上中专都是很难的,有不少高中每年连一个中专都考不上,叫“剃光头”。

紧接着就是填报志愿,当时教师职业社会地位不高,在偏远地区有时工资都发不下来,我母亲做了一辈子老师,坚决主张不报师范院校。志愿每档可以填报5所院校,我报了郑州大学、湖北财经学院、兰州商学院、天津商学院和西北政法学院,并填报了服从调剂。军事、医疗、农业、地矿、师范等院校属于提前批录取,而河南大学名字还叫河南师范大学,是师范性质,我便被提前批次录取到河南大学。到校后发现,同学们有不少人和我类似,这种提前批次的录取方式,保证了河南大学的生源质量。虽然不是自己所报的志愿,但被中文系录取我还是十分高兴的,因为从小一直喜欢文学。到校后,看到河大美丽古朴的校园、中文系深厚的历史底蕴和雄厚的师资力量后,喜出望外,有种歪打正着的感觉。

当时要求9月初两天报到时间,我是第二天报到的。一大早,我们同村的两位哥哥骑着两辆自行车,把我送到40多里之外的夏邑县火车站,这也是我第一次出远门。车票全价3元,凭入学通知书可以半价购买,花了1.5元。买票时,遇到了同样录取到河大中文系的崔运三同学,他是我们邻县永城人,他们县当时还没有通火车,要先坐100公里长途汽车到夏邑县车站转乘火车,这样我们一路结伴同行。此君现供职于洛阳日报社,我们一直保持联系。

一出开封火车站,便看到学校迎接新生的牌子,心里感到非常温暖,物理系的一位大辫子学姐把我们引上大巴车。车辆沿解放路转明伦街,从南大门进入校园,在大礼堂门口广场停了下来。这时,天空淅淅沥沥下着小雨,古色古香的校园,细雨斜侵,空濛氤氲,在新生的眼里又是一番景象。广场上是各个系接新生的桌子,报了系别后,中文系的学长帮我们拿着行李到学8楼,一楼西口的东墙上用大红纸贴着分班名单和宿舍房间号,我在1班,住315房间,后来大三搬到409房间,大四住410房间。崔运三则分到了3班。

右下为军训时的张振山排长

宿舍共住8人,其他7位已经先期报到,分别是:信阳明港的张立洲,卷发,大胡子,班里团支书,外号卷毛,除他本人之外,宿舍其他人的外号都是他给起的;郑州新郑的杜海周,篮球打得好,转身三步上篮看着像走步其实不是,童子功;商丘夏邑的陈建岭,学习非常刻苦,拼命三郎;南阳新野陈保亭,很有才气,我们还不好意思和女生说话的时候,他就和我们的女生级长王利端同学谈起了恋爱,现在仍是原配;新乡汲县的陈庆澜,班长,帅气洒脱;另外还有平顶山临汝薛占峰、驻马店新蔡董永生及本尊。其中,我和陈建岭不仅同县,还是高中同班同学。自此开启了八大金刚同吃同住同学习同锻炼有友谊又有打闹的四年大学时光。

返校30年聚会时,现任文学院书记、83级8班的葛本成同学专门查看了校史:1983年河大共招生1619人,中文系招生265人,2 人休学没有报到,实到263人。

83级共分前后2个大班,每个大班4个小班,上大课全年级合并,小课两个大班分开上,日常活动以小班为单位。我们班共35人,14名男同学,11名女同学。我们年级先后共有4位辅导员:张福民、曲文梅、何德功和宋伟老师。

入学第一月首先进行军训,军训教官来自商丘军分区教导队。军训时间不长,但是内容十分丰富,教官要求也严,几乎和正规部队一样的标准。早上出操,上午、下午队列、匍匐前进、瞄准、射击,晚上唱歌、互相拉歌、搞联欢活动等,每天很辛苦但很快乐,训练的地点就在东大操场。当时练习射击时,用的是半自动步枪,主要练习持枪、瞄准、拆卸、装子弹等。刚开始同学们很新鲜,但几天之后,就感到枯燥了,有人开始发牢骚、玩游戏。军训连长是安徽人,他马上制止了这些行为:“希望大家珍惜军训的机会,我可以说,你们中至少有一半的人,以后一辈子都不会再有摸枪的机会。”( 事实也是这样,直到2002年,在和武装部搞预备役训练时,我才再次摸到枪,并百米打靶。)实弹射击是在开封西南郊区一个靶场进行的,分两次,每人每次打5发子弹。第一次没报成绩,我的第二次成绩是40环。一个月的军训使我们无论是在校还是毕业后的学习生活都非常受益,纪律性得到提升、养成了锻炼的习惯、学会很多军歌、了解了部队的生活。毕业30周年返校时,正好遇到穿着迷彩服军训的小同学们,又使我们回到了当年的岁月。

我们上课的地点在十号楼,红色混砖建成。一层基本属中文系专用,系办公室、各个教研室、资料室、档案室及教室都在这儿,二层、三层应该是历史系和教育系。一层教室从107到112这6 个教室是中文系学生上课和自习的地方,123和124阶梯教室为合班上课或举办讲座所用。记得美籍华人赵浩生、中文系教授华钟彦、北京朗诵艺术团团长殷之光等先生的讲座就在123教室举办的。赵浩生说,在他很小的时候,姑妈带着他去铁塔公园游园,告诉他这旁边就是驰名中外的河南大学,讲到这儿,同学们报以热烈的掌声。殷之光先生讲了朗诵的技巧,并现场朗诵了《有的人》等很多诗歌和散文,有一句“跳蚤,跳蚤,大模大样地坐在老黄牛的鼻子尖上”,抑扬顿挫,迟缓有致,把“尖”字声音拖得非常长,给我们留下了深刻的印象,最后他热情地邀请河大中文系的学生投身朗诵,并欢迎到他所在的北京朗诵艺术团就业。

刚入学时,新图书馆还没有建好,阅览室在博雅楼,即7号楼,图书借阅在6号楼。博雅楼是中州大学时期的建筑,中西合璧,庄严肃穆,叠檐飞阁,古朴典雅。二楼是阅览室,大一大二时,我在这儿度过了很多美好的读书时光,直至图书馆新馆启用。记得博雅楼的北侧二层为电教馆,学习教育学时,配合看的电教作品是12集连续剧《寻找回来的世界》,配合外国文学教学看的是《复活》《安娜·卡列尼那》《红与黑》等。三年级的时候,学校新图书馆竣工,为广大师生提供了非常好的读书场所,阅览、借阅条件大为改善,我很多自习时间都是在图书馆阅览室打发的。

1984年5月,河南师范大学恢复河南大学校名,这在母校发展史上是一件有着历史意义的大事,自此河大从师范性质逐渐向综合性大学过渡。当时正值我们大一的下半学期,我们这届学生有幸亲历了这一庄严的历史时刻。

百年河大发展史,也是一部中国近现代史和教育史的缩影,她经历过波折起伏、战火苦难、风雨磨砺、荣耀辉煌。

1912年在河南贡院这块人杰地灵的风水宝地,创立了河南旅欧美预备学校,是全国三大留学培训基地之一,甫一开始,就是高举高打,后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学、国立河南大学、河南师范学院、开封师范学院、河南师范大学,直至1984年恢复河南大学校名。

国立河南大学应该是最为辉煌的高光时刻,一时间名士荟萃,实力在国内是前几名的,与北大、复旦、南开齐名。1952年院系调整,河大农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,江西的个别高校也有河大的血统。这次调整,河大失血过多,大伤元气,提起此事,就是河大人的痛。好在是中文系百年来没有受到太大的冲击。

1985年9月25日,是河南大学73岁生日,在中国传统观念中,逢5逢10才是大庆,但这天是河大恢复校名后第一个校庆,学校格外重视,庆典隆重,很早就开始筹办,举行了一系列庆祝活动,比如开办学术讲座、举办书画展,艺术系发挥自身优势,举行一系列文艺晚会,全校师生沉浸在节日的气氛中。

学校南大门河南师范大学是集鲁迅先生的字而成,恢复校名后,河南大学4个字是时任党的总书记胡耀邦同志题写的,我们平时都模仿这几个字,直到现在写得也很像。学校制定了新校徽,教师是红底黑字,研究生黄底红字,本科生是白底红字。我们上街都自豪地佩戴上校徽,换衣服了,也要把校徽重新戴上。

学校还定制了自己的校服,学生自愿购买。校服是浅灰色的,有点发白,质地类似亚麻布,样式为西装,上衣和裤子是配套的一体颜色。我们宿舍大概有4人买了,当时我没舍得买。但大家都很正式地去照相馆照了相,我照相时就是借的同学的。

校庆就在学校大礼堂举行,来自海内外的往届校友和在校师生欢聚一堂,3000多人的座位,座无虚席。礼堂舞台后面幕布上,高高地挂着校庆LOGO,上面印着73,1912—1985字样,背景是学校大礼堂的剪影。

主席台上坐着四排嘉宾,除学校领导、知名教授外,还有应邀而来的校友代表。如1935年的校长许心武、著名生物学家王鸣岐、著名作家姚雪垠等,每介绍一位嘉宾,台下都是一片热烈的掌声,当介绍到著名豫剧大师常香玉时,回应的是热烈欢呼。

那天,我们还近距离地听了常香玉老师的一段清唱。庆祝大会结束后,我从大礼堂南门回学8楼,当走到礼堂东侧时,突然听到有人喊:“拦住她,拦住常老师!”我抬头一看,常老师迎面走来,她应该是从舞台后门走来的。我赶忙伸手虚拦了一下,这时一下子就围过来十几个人,大家开始起哄,请常老师现场演唱一段。常老师那天非常高兴,欣然答应,说:“好!好!就唱一段《拷红》吧,”便以手击节:“谯楼上打四梆霜露寒又凉,为他们婚姻事俺红娘跑断肠,抬头把天望,为什么,为什么今夜晚,这夜恁长,恨声老夫人过河你拆桥梁,逼你的亲生女儿,夜半会情郎 ,从今后再莫说你治家有方。”

80年代初期,改革开放方兴未艾,人们禁锢的想想得以解禁,老教授们如春水初融,重新焕发学术青春,宋景昌教授的遭际已广为人知,他曾被下放到农村,而且一度去鼓楼广场说书度日觅生活,重新登上讲台后,心花怒放,襟抱顿开,在给我们讲李清照时如同表演,“歌咏之不足,不知手之舞之足之蹈之也”;中青年老师要挽回岁月的损失,在教学和科研上大展风采;学生们经过千军万马走过独木桥后,非常珍惜来之不易的学习机会,如海绵吸水,求知若渴,“河大学生三件宝,暖壶坐垫绿书包”,就是明证,如果去晚了,图书馆、自习室是一座难求。

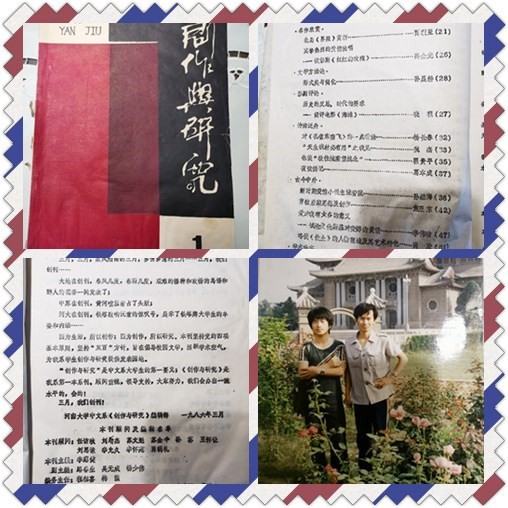

当时,现实主义、浪漫主义、现代主义、新写实主义、新历史主义各种文学思潮让人目不暇接,小说创作继50年代“三红一创”之后,进入又一个繁荣时期,伤痕文学反思文学改革文学,你方唱罢我登场。长中短篇各领风骚,图书馆里《人民文学》《十月》《收获》《小说选刊》等,应该是借阅率最高的刊物。第一届、第二届获得茅盾文学奖的作品,如《李自成》《芙蓉镇》《冬天里的春天》等长篇小说我全部读完。诗歌的百花园里朦胧诗、印象派群芳斗艳,舒婷、北岛耳熟能详。中文系有影响的文学社团是铁塔文学社和羽帆诗社,还有个刊物是《创作与研究》,“两社一刊”汇集了教师、往届系友和在校学生等一批喜欢创作的人士。不夸张的说,中文系的学生人人创作,人人写诗,如果谁没写过一两首酸诗歪句,都不好意说自己是学中文的。中文专业和中文系的蓬勃景象,用陶渊明《归去来兮辞》“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”来形容,是比较恰当的。

图书馆处理的3毛钱1本书籍及任课教师表

大学之大不在大楼之大,重在学问,重在师资。当时的中文系,群贤毕至,名师荟萃。高文、华钟彦、任访秋、于安澜等先生,名扬海内外,因主要带研究生,不再给本科生上课,我们没有亲聆传道。但华钟彦先生在123阶梯教室做了一 次讲座,使我们有幸亲炙,题目是唐诗音韵,印象中他讲了律诗绝句的平仄规律,讲了唐诗的一些技法,如对仗、拗句、孤平、照应等。让我们多读多背多问,这样才能有所得,他的“多问”,应该是多琢磨多研究多体会的意思。讲座中他说长吟不同于朗诵,并用古代音韵现场为我们吟咏了李白的《早发白帝城》,平长仄短,声情一致,古远苍凉,令人感到身临其境,至今犹在耳畔。

中文系开的课程全面而又系统,充分展现了雄厚的师资力量,使学生受益终生。当时,有必修课和选修课及公共课,必修课有“四史四论两语”之说,中国古代文学史(游国恩主编,共四册)中国现代文学史(唐弢主编)中国当代文学史(河大中文系函授部自编教材)及外国文学史(匡兴、陈惇主编)与之相配的是各种作品选。现在看来,真得感谢当时系里老师的严格要求,每讲到一段文学史和作品选,都让我们背诵大量篇目,需要背诵的,老师都让我们在目录上划上勾,特别是中国古代文学作品选(共六册,朱东润先生主编)从诗经、楚辞、乐府诗歌到史记、魏晋文学、唐诗、宋词、元曲,唐诗宋词划的勾最多。强记硬背为我们打下了深厚的文学基础,直到现在还能够记下来诸多篇段,当时西大操场路边是我早上晨诵的地方。四论有文学概论、美学概论、语言学概论及西方文论。语言类的课程有古代汉语和现代汉语,必修课还有写作教程、中学语文教材教法等。

教材发下来后,就看编者中有没有自己的老师,如有,不仅觉得很亲切,也感到这个老师很厉害。当时,教我们写作课的吴君衡老师正在编写一部现代汉语辞典,他在课堂上说:“我正在做经国之大业,不朽之盛事。”

公共课有中共党史、政治经济学、外语、心理学、教育学等,这些课程都是由政教系、公共外语教研室、心理系和教育系的老师来担任,严格说来,这些课也都应在必修课之列。我比较熟悉的是教我们英语的侯圣银老师,他是商丘市人,住在数学系宿舍旁边的一栋楼的一层,后来去郑州任职。还有一位巴士义老师,是回族,在大四考研时为我们辅导英语,讲课深入浅出,说话很幽默,记得他说过:“考研究生,把新概念英语一二册学会就行了。”

系里开了很多选修课,比如刘溶老师开的古代文论、张振犁老师开的民间文学,黄平权老师开的巴金创作研究,赵明老师开的鲁迅研究,王怀通老师开的马列文论,其他还有音韵学、训古学等。选修课在三四年级才设置,规定每人只能报一到两门,可能担心有的课会爆满,有的课偏冷,听的人会很少。

每位任课老师都给我们留下了深刻的印象,回到宿舍后,同学们把精彩的片断再熟稔回味,调皮的同学还要拿老师们促狭一番。讲《诗经》的是年轻的王珏老师,他高高的个子,儒雅雍容,讲《氓》时,把“氓之蚩蚩,抱布贸丝,匪来贸丝,来即我谋。”译成:“你这个貌似忠厚的傻小子,看着是来卖布的,其实是打我的主意的,你可不傻啊。”李博老师讲离骚时,纵横捭阖,驾轻就熟,想象丰富,大张大起,讲“吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予”时,他说: “你可不要小看看大门的,说让你进就让你进,说不让你进你就进不来,我有次骑车从校西门进来没带证件,老传达愣是没让我进来。”王立群老师给我们讲两汉魏晋南北朝文学,汉乐府、建安文学、陶渊明、《史记》等都是精彩频出,板书时习惯繁体字竖写,讲课富有思辨色彩又饱含感情,体验深刻,表达精准,后来因在中央电视台出镜《百家讲坛》而名扬天下,成为河大文学院的名片,作为他的老弟子,我们也深以为傲。在讲陶渊明诗“夏日长抱饥,守夜无被眠。造夕思鸡鸣,及晨愿乌迁”时,王老师说:“如果没有切入肌肤的生活体验,没有挨冻受饿的直接感受,是不会写出这样的诗句的,特别是后两句。”

教现代汉语的李晓华老师,普通话非常标准,经常晚上深入到学生宿舍,和学生深入交流,只要一搭话,他就能判断是哪儿的人,当时我说了一句“知不道”,他就知道我是商丘的。现在看来,他和学生交流,是另外一种方式的语言采风。现代汉语所用教材也是李老师自己编写,后来李晓华老师任教于中国传媒大学播音主持专业,并担纲领导,可见其实力非同小可。教古代汉语的魏清源老师,文质彬彬,有君子之风,说话从容不迫。字型、字义、语法结构本来都是相当枯燥的,但魏老师举了大量例子,例句多出自先秦两汉的散文,相关的背景故事讲得非常生动,把语言和文学融会贯通,以更有利于学生理解掌握记忆,“能将忙事成闲事”,其背后下了多大功夫可想而知。

刘思谦老师给我们讲当代文学,讲张贤亮、张一弓、贾平凹、路遥、汪曾琪等作家作品。刘老师著述颇丰,当时在当代文学评论界就很有影响。讲《人生》谈到“刘巧珍下嫁马栓”时,同学们都笑了,可能大家第一次听说“下嫁”这个词。有次上课,刚开始不久,刘老师突感身体不适,女生级长王利端同学赶快到讲台上扶住了她,好在并无大碍,可能是平时工作太辛苦了。赵福生老师教我们现代文学,普通话带南方口音,眼镜下滑时他习惯用左手的拇指和中指往上推一下。讲课形象生动,经常把参加学术会议的情况、最新的研究成果介绍给我们,课堂气氛很活跃,还开过《男人的一半是女人》等学术讲座,广受欢迎。

因知识架构相同,所以读河大中文系校友的文章,无论是哪个专业方向及后来师承何校何派,都不会感到特别陌生,就像少林功夫一样,马步站桩,一招一式,宗出一源,脉同一气。

大学期间,除日常学习之外,有三位老师印象最为深刻,对我个人影响很大。

一位是关爱和老师。世人知道认识关老师,多是因为他做了多年的河南大学校长和党委书记,但在我上学时,他只是中文系近现代文学教研室的一位普通教师,没有任何一官半职。

那时关老师刚30出头,在近现代文学界已是很有影响的一名青年学者。他的文章已见诸《文学遗产》《文学评论》等顶级刊物。读关老师的文章是一种享受,既是学术文章又是优美的散文,思想深邃,意境广博,不信的话你现在可以找到他1986年前后的文章读一读。 因为要投考现代文学的研究生,加之毕业论文是关老师指导的,所以在大学最后一年和关老师接触较多。记得当时,他住在学校西门沿河向北走,应该是一层的楼房,从南边进门,窗户下就是一个书桌,这是关老师办公写作,也是会客辅导学生的地方。当时家里都没装电话,学生去老师那儿,都没有提前预约之说,去了敲门就进。

关老师说话不多,不属于口若悬河的类型,但很深刻,给人以启迪和思考。

我的毕业论文最初打算写近代人物康有为、梁启超、章太炎、严复4人有规律的人生起伏,后来,关老师让我写一个人的,这样更可集中笔力,作为一个本科生也更容易把握一些。最后就写了严复,题目是《一代风流的沉浮——简论从趋时到复古的严复》。作为文学专业的论文,关老师并没有因为我写的更偏重人物和历史去限制和反对,而是鼓励我大胆去写。最后给我打了90分,属优秀。

关老师很有人格魅力,系里很多老师都愿意到他那儿去,无论是从政的人员还是一般教师,都喜欢和他交朋友,所谓桃李不言,下自成蹊。记得有次李慈建老师带着小女儿去关老师家,两人一边说着我的论文,同时关老师去厨房给孩子煮了两个鸡蛋,一个细节体现出关老师的细心和爱心。还有一天晚上,系里一位青年老师姚小鸥,可能不知道关老师的具体房间,便在楼下大喊“关爱和,关爱和!”夜晚很静,担心影响到邻居,气得关老师骂一了句:“这个熊货!”

大概是2011年前后,关老师和时任河大副校长的邢勇等人来京出差,(邢勇是我们83级后大班的同学,也是我们的年级长),我和张志和、金勇等校友一起请关老师用了一顿便餐。我们依然叫关老师为老师,不称书记、校长官衔。多年后师生重逢异乡,畅叙幽情,自然是人生一大喜事、快事。

第二位对我影响大的是何德功老师。何老师没有给我们上过课,当过后大班的辅导员,时间不长。有次在123阶梯教室举办的年级联欢会上,作为教师代表,何老师唱了一首蒙古歌曲《草原之夜》,唱得很好。和何老师熟悉是因为我们是同乡,都是夏邑人,那时我和陈建岭经常到他家去。他夫人赵老师是开封师专的老师,对我们也很好。有时过节请我们去他家吃饭,每次赵老师都亲自做一大桌子菜,让我们感到家的温暖。

何老师很小就失去双亲,15岁高中毕业后经过层层选拔,当了县里的广播员。1977年恢复高考后,考入河南大学,毕业后留校任教。

印象中何老师当时正在读任访秋先生的研究生,学习非常刻苦,他每天工作学习时间不低于10个小时,为了保证身体健康,每天下午都抽时间去学校体育馆打会乒乓球,刚开始别人不愿给他打,后来水平提高了,就能和高手过招了。

何老师更多地是给我们激励和鼓励,他经常给我说的一句话是,“现在很多人心里很浮躁,谁能沉下心来,谁能坐住冷板凳,谁就更容易成功。”后来,何老师考到中国社会科学院攻读博士学位,毕业后到新华社工作,并先后长期驻日本和美国。他刚到新华社工作时,还住在社科院宿舍,当时我和同在北师大中文系读研究生的曹书文、已在北京工作的陈建岭一起去拜访了何老师。

现在同在一座城市生活,我们还偶约相聚,亦师亦兄亦友的情谊没变。岁月洗礼之后,何老师愈发温和儒雅,觞咏交谈,令人如沐春风。何老师还有一手不凡的欧体书法,是我最近刚知道的,其实在河大时已开始练习,这也是何老师低调为人、踏实做事之处。

第三位是教我们当代文学的张俊山老师。张老师用河南话讲课,略带豫南口音,应该是驻马店或信阳人,他主要讲当代文学的诗歌部分。我们使用的中国当代文学简史,是以河大中文系函授部的名义编写的,还没有公开出版,张老师是重要撰稿人。后来,张老师为我们开了中国当代诗歌创作研究选修课,当时必修课要通过考试才算合格,选修课交篇作业就行了。

这里我要记述的是,我这门选修课的作业获得了100分。

记得作业的题目是《北岛<界限>赏析》,当时,理论界正流行信息论、控制论和系统论,何德功老师送给我一本“三论”理论文章汇编,而北岛的诗属于所谓“朦胧诗”,我便尝试把系统论的观点引入诗歌赏析,而后交上作业了事。但出乎意料的是,张老师竟给了满分。

在课堂点评时,张老师说:“我现在搞诗歌评论和分析正处于瓶颈期,苦于没有一个好的切入点或理论支撑,这位同学的文章给了我很大的启发,当然这篇文章并不是十分严谨和完美,还有很多值得商榷的地方,但是这种敢于创新和大胆探索的精神,是值得肯定的,所以我给了满分。当然,从理论上说,人文学科的文章是不存在满分的。”

《北岛<界限>赏析》后来发表在中文系《创作与研究》创刊号上。文章由王春生推荐,春生和我是同班同桌,也是要好的朋友,他喜欢写诗,既是羽帆诗社会员,也是《创作与研究》的编辑,当时已是很有名气的校园诗人。因为是同桌,他的很多诗,我都是第一个读者。编辑中还有一位是84级的范清安,后任职于中国纪检监察报社,在学校并不认识,后来在给报社投稿的过程中结识了,2000年搬家整理东西时,发现早在《创作与研究》上,我们就是编辑和作者的关系,此是后话。

临近毕业时,我去张老师家拜访和辞行,他家住在学8楼后面,好像是第二排的平房,应该和辅导员曲文梅老师家是一排,张老师鼓励我,参加工作后,要继续保持这种敢于创新的劲头和状态,并说,中文系的课程是不能打满分的,在我的学籍记分册上记了98分。这也是我大学期间的最高分数。

这件事给我印象很深,影响也很大。工作后,无论是当老师,还是在机关工作,我都对学生和“后浪”们多几分包容,多几分鼓励,包容稚嫩和懵懂、犯错和失误,鼓励探索和进取、追求至理真知。像张老师一样、像中文系各位老师们一样,以小我之力,用如萤烛火,燃亮更多心灯。这不正是母校“明德新民,止于至善”校训精神的诠释和传承吗?

毕业后一直没有和张俊山老师联系,在这里只想祝福张老师:身体健康、永葆学术青春!

1987年6月底的一天,中文系87届260多名毕业生,汇集在庄严的学校大礼堂,举行隆重的毕业典礼,虽然那时没有学士服和学位授予仪式,我们同样非常兴奋和激动。系主任刘增杰老师就像老父亲送儿子出远门一样,谆谆叮嘱我们,至今,我还清楚地记得他提出的殷切期望:“希望30年后,在河南大学的上空,不,就在大礼堂的上空,能够从我们在座的各位同学中,冉冉升起几颗明星。”而今,33年过去了,可以告慰母校的是,我们没有辜负老师们的教导和嘱托,每位学子在各自平凡的工作岗位上,运用中文系教给我们的知识和做人道理,为这个伟大的时代,发光发热,就象那满天繁星,点缀苍穹,辉熠寰宇。

作者简介:贾利亚,1983—1987年在河大中文系学习。先后获文学学士、文学硕士、法学博士学位,高级政工师,现供职于中共北京市纪律检查委员会、监察委员会,派驻纪检监察组长。著有《反腐败社会参与机制构建》《案牍偶得》《九十年代环球廉政风暴》《天诛地灭》等。