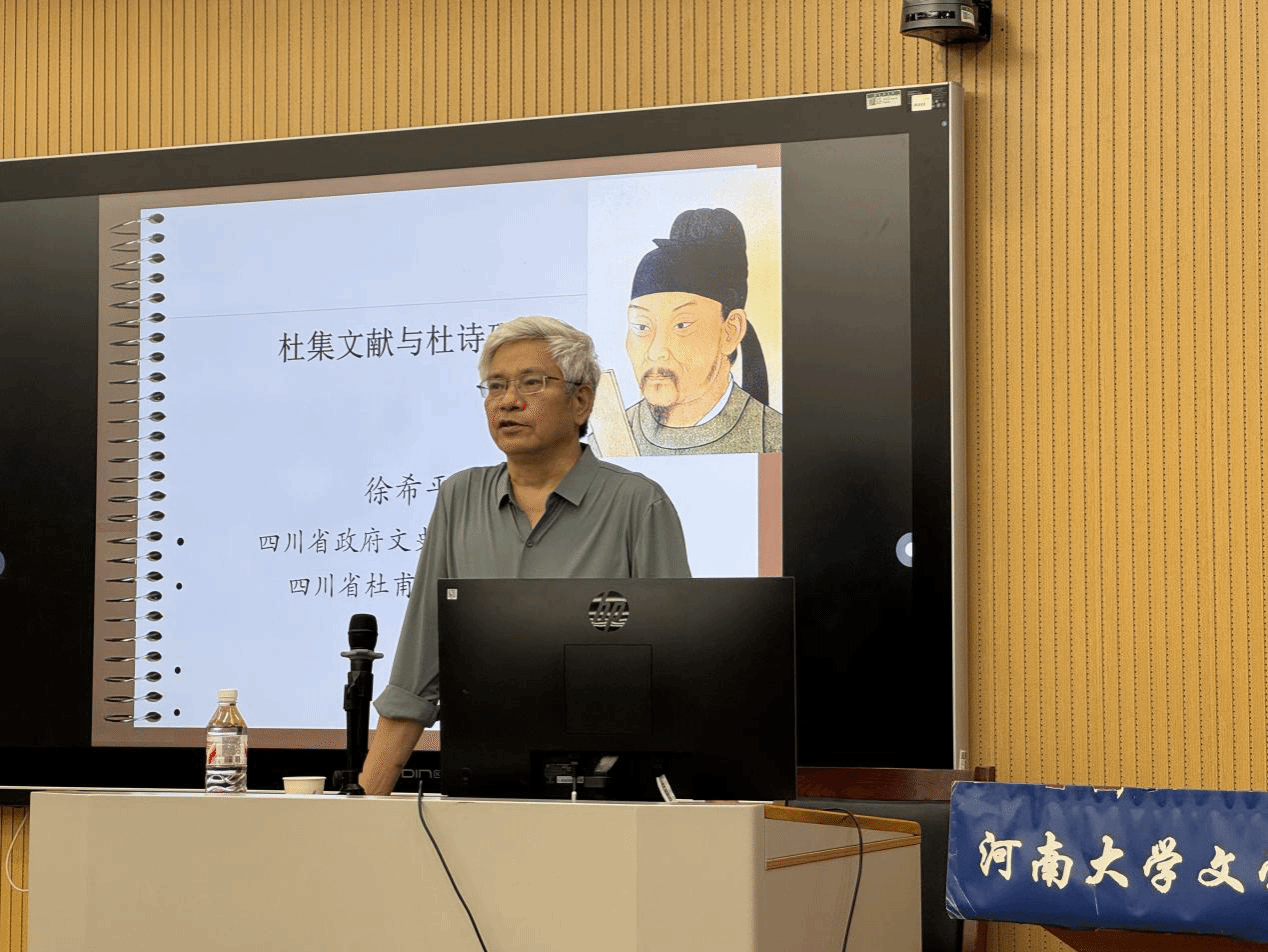

9月6日下午,西南民族大学徐希平教授为第三届“夷门问道”文学史料学青年学者论坛(讲习班)做了题为《杜集文献与杜诗研究——从杜甫与巴蜀文化到文学史料学的现代使命》的专题学术讲座。

徐希平教授是杜甫研究、民族文学史料研究领域的权威学者,现任中华文学史料学会副会长、民族文学史料研究分会会长,四川省杜甫学会副会长等职。讲座中,徐教授以杜甫与四川成都的深厚渊源为切入点,指出杜甫虽然生于河南巩义,但其诗歌创作高峰却出现于杜甫居蜀期间。他引用冯至先生的观点强调:“人们尽可忽略杜甫的生地与死地,却忘不了成都的草堂。”杜甫在48岁入蜀后,诗风大变,创作数量占其全集1450首的三分之二,其中《春夜喜雨》《登高》《茅屋为秋风所破歌》等名篇皆成于四川。

徐教授深入探讨了杜甫诗歌从中原儒家文化到巴蜀多元文化的融合过程。他指出,杜甫在成都不仅延续了“忧国忧民”的儒家情怀,更融入民间生活的烟火气息,展现出诗歌题材与风格的丰富性。这一转变不仅成就了杜甫的诗歌艺术,也使得成都草堂成为中国文化的“圣地”之一。

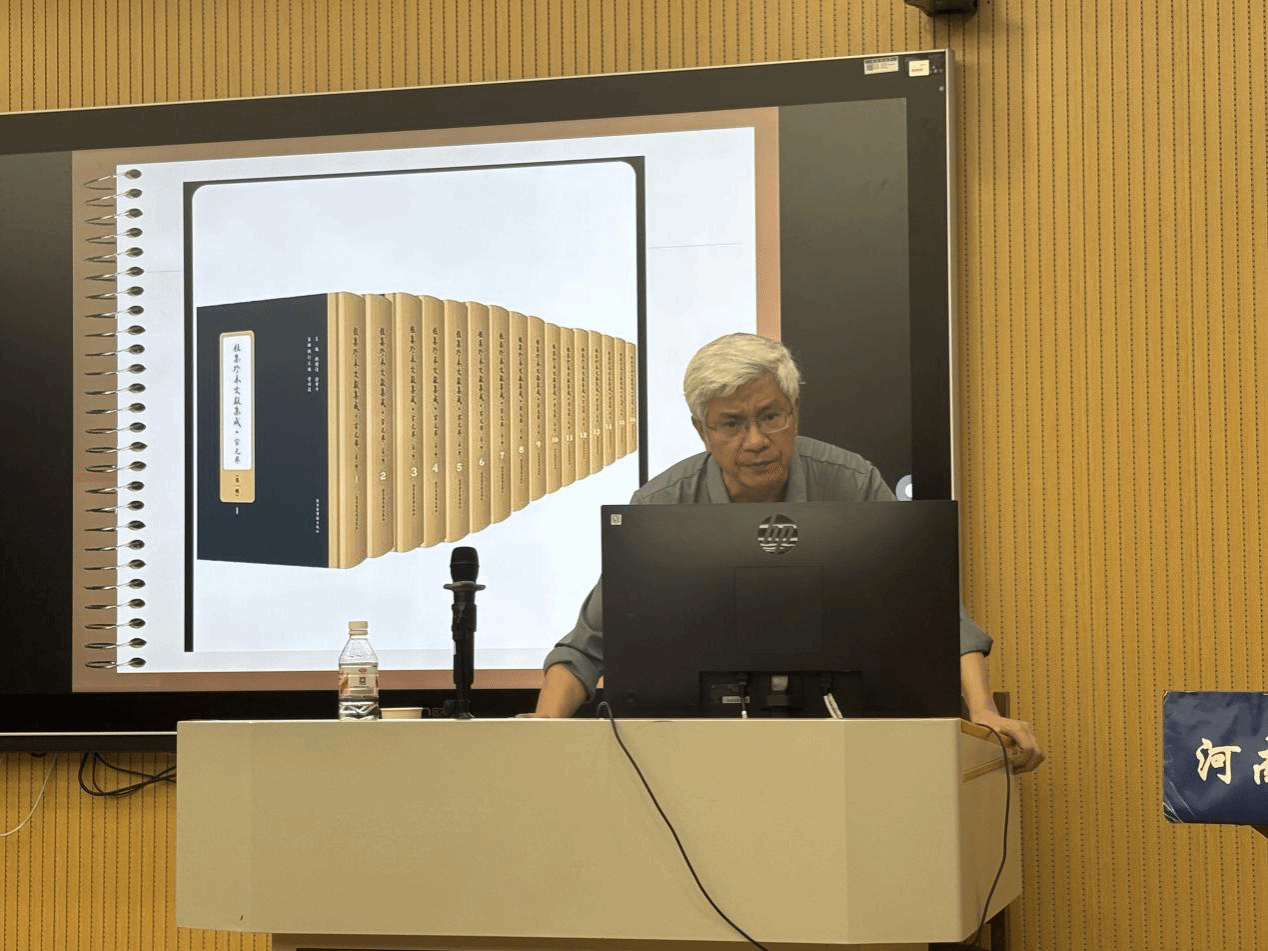

徐教授进一步从文献学角度,梳理了杜甫文集从唐代樊晃初编《杜工部小集》到宋代“二王本”、再到当代《杜甫全集校注》的历程。他特别提到近年来文献整理的新成果,如《杜集珍本文献集成·宋元卷》的出版,以及陈尚君《唐五代诗全编》等里程碑式著作,体现了从闻一多到李嘉言等当代学者在唐诗文献整理上的学术传承与创新。

他还强调,文学史料学不应局限于古代汉族文献,从时间上讲,应扩展至近现代文献,从对象上讲,应扩展至少数民族文献。徐教授分享了自己在西南少数民族汉语诗文集整理方面的成果,指出多民族语言与文化的文献同样是中国文学史料的重要组成部分。

最后,徐教授以闻一多先生为例,鼓励青年学者注重文献基础与学术眼光相结合,既要深耕文本,也要具备跨学科、跨文化的视野。他呼吁学界加强对杜甫文献系统整理与研究,推动杜甫学与国际汉学的对话。

本次讲座不仅深化了听众对杜甫及其时代背景的理解,也为文学史料学研究提供了新的方法与方向,受到在场青年教师与学者的热烈反响。

主持人马铁浩老师对徐希平教授的分享表示感谢。此次讲座不仅梳理了唐诗文献整理研究的脉络,尤其强调了河南大学以李嘉言为代表的一批学者在唐诗文献整理研究中的重要作用,指出文学史料学在学术传承中的核心地位,为在场青年学者提供了宝贵的学术启发。当晚七点半,相关学术讨论环节在文学院二楼209室与210室继续开展,进一步推动学术交流与思想碰撞。