感恩母校育英才,捐赠专著传深情

——河南大学文学院举办《张国臣文化研究书系》捐赠仪式暨学术研讨会

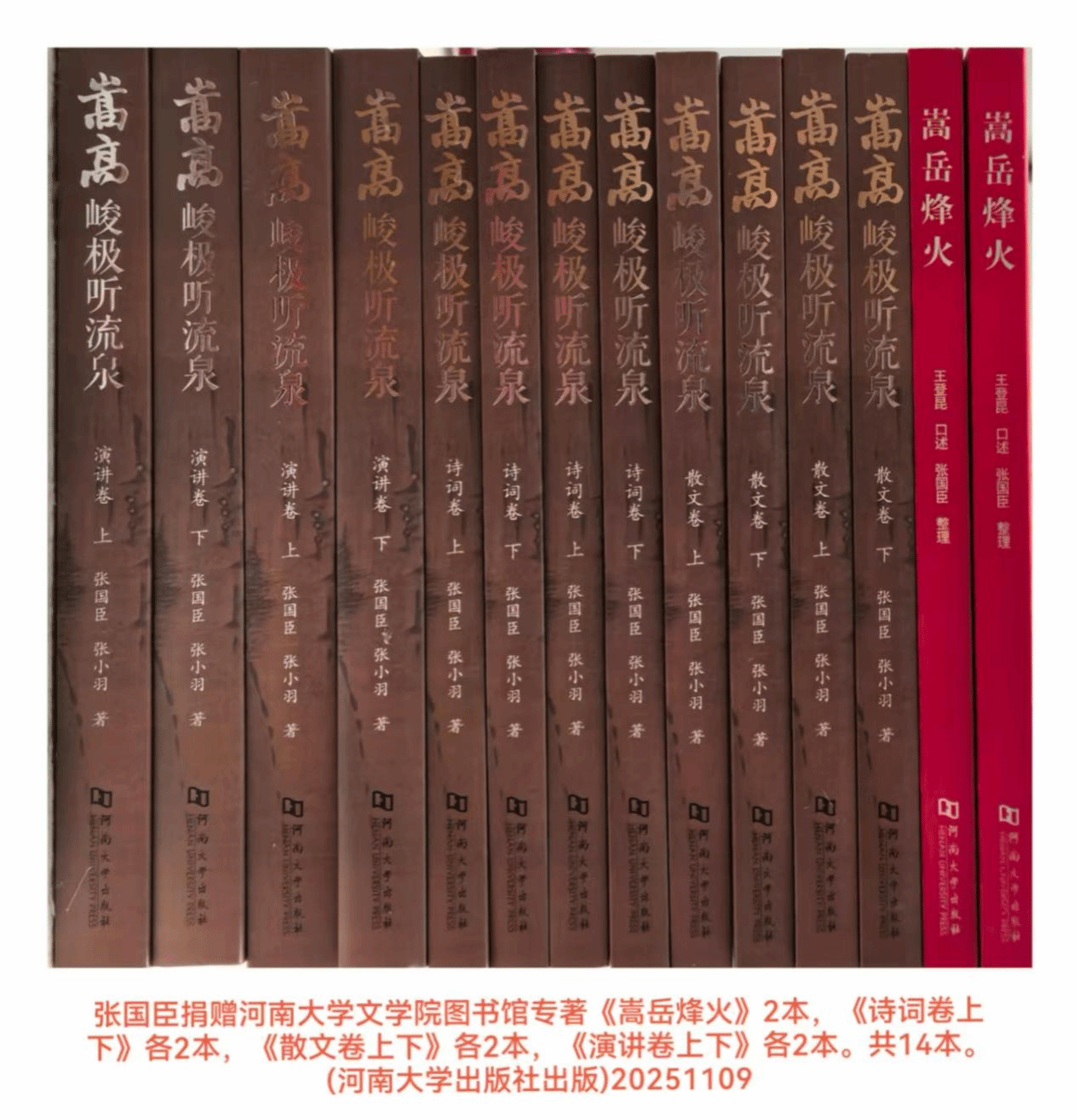

2025年11月9日上午,河南大学文学院在A209会议室隆重举行《张国臣文化研究书系》捐赠仪式暨学术研讨会。河南大学武术学院教授、硕士生导师张国臣博士向文学院捐赠了新著。文学院副院长王科主持会议,院史馆馆长魏清源教授接受捐赠,院党委书记刘百陆、副处级组织员王建国参加活动。

活动伊始,魏清源从张国臣手中郑重接过厚重的捐赠,并授予其《荣誉证书》。

刘百陆在致辞中,高度评价了文学院1977级校友张国臣的捐赠善举。他强调,2023年3月,张国臣校友为了庆贺河南大学文学院百年华诞,曾捐赠了《中国少林文化学》等一批珍贵的获奖著作、手稿和省领导对其撰写文稿的重要批示原件,增添了“文学院院史馆”的珍藏实物。在文学院建院103年之际,他怀揣着对母院的感恩,再次向文学院师生献出最新出版的笔耕成果,捐赠自己的文化研究新著。此举,不仅体现了张国臣校友的个人品德和治学精神,也是对文学院院史馆建设的鼎力支持,更为后辈学人留下了宝贵的学术财富,树立了崇文向善的精神标杆!

文化之树长青,榜样力量无穷。2024级研究生刘永琪在发言中,表达了对张国臣教授慷慨捐赠与亲切教诲的感激之情。她动情回忆起会前与张国臣教授的交谈,深深铭记教授“天上不会掉馅饼”的谆谆叮嘱,愈发笃定:唯有静心苦读、潜心钻研,方能砥砺奋进。2024级本科生李尚涵在发言中,从马克思主义研究会会员的视角,阐述了张教授“心向光明,知行合一”的理念与其在学术、政法等领域的卓越实践高度契合,其捐赠是传递“精神的火炬”,为后学树立了光辉典范。

捐赠仪式后,张国臣以“科学治学之我见”为题,回溯了他长达四十七年“心向光明擎北斗,知行合一破云楼”的学术探索之路。他的讲述,既是一部个人治学笔耕的成长史,也是中国改革开放以来一代学子将理想融入国家发展,不忘初心、牢记使命、拼搏向上、为振兴中华努力奉献的时代缩影。

张国臣的学术生涯始于河南大学文学院。他于1956年生于中岳嵩山南麓登封宣化镇,1977年以全县第一名的成绩考入河南大学中文系。求学期间,任访秋教授所赠“心向光明,知行合一”八字箴言,成为其终身恪守的治学处世准则。从学生编辑起步,历任《河南大学报》编辑部主任,在文字沃土中深耕。1988年为庆祝中国改革开放十周年,在校领导靳德行、申志成等教授的关心支持帮助下,张国臣精心组织、克服种种困难、成功策划、主持编辑出版了《中国当代大学生优秀文学作品赏析》丛书(诗歌、小说、散文、杂文四卷八册)。全国政协副主席苏步青教授在总序中盛赞:“这套丛书内容丰富,有着强烈的时代气息,较全面地反映了当代大学生的精神风貌和艺术才华,具有较高的欣赏价值和史料价值”“填补了中国当代文学史上校园文学的空白”。河南大学党委授予其“优秀共产党员”荣誉称号。

求真务实,机会是留给有准备的人的。1988年,在河南大学党委领导的支持推荐下,张国臣走出校园,历任郑州晚报社社长、郑州市委办公厅主任、河南省委政研室副主任、省委政法委常务副书记、省检察院常务副检察长等重要职务,并在省人大内司委主任任上主持起草四部法律,实现从执法到立法的跨越。在长期政法工作中,他始终践行“知行合一”,在攻读博士期间创新融合多学科知识,完成极富生命力的博士论文。

心向光明,知行合一。张国臣在繁重工作之余,笔耕不辍,陆续在《人民日报》《新华文摘》等报刊发表论文百余篇,出版“嵩山的流泉”丛书、《嵩岳烽火》等文化专著40余部,开创“中国少林文化学”,获“首届中国民间文艺山花奖·学术著作优秀奖”等多项荣誉;出版《中国检察文化发展暨管理模式研究》等法学著作6部,连获河南省社会科学优秀成果一等奖。他坚持深入嵩山革命根据地整理口述历史,完成记录抗日英雄事迹的著作《嵩岳烽火》,彰显学者在逆境中的学术坚守与家国情怀。

天道酬勤,开拓创新。本次讲座围绕“治学”二字展开,张国臣在介绍持续笔耕、创新文化研究、获得累累学术成果的过程中,由浅入深地探讨总结了治学的四个方法和体会:一是“学识是治学之基”,要刻苦学习,具有广博扎实的知识积累;二是“胆识是治学之力”,要大胆开拓,具有与时俱进跨界创新的魄力;三是“见识是治学之本”,要行万里路,深入实地考察,具有开阔的治学视野;四是“认识是治学之法”,要理论升华,在实践中探索研究、创立发现新理念新方法新规律。这“四识”互为联系、互为补充,立体系统地构成了科学治学的核心框架。

学术研讨会上,师生开展互动交流。多名研究生提出如何学习、生活、处世等问题,张国臣教授以具体的事例和方法,逐一谈答。面对有的学生关于“文科生在AI时代如何自处”的困惑,他结合自己从编辑到学者,从政法工作者到文化研究者的多重身份转换,证明了文科的独特价值。他强调,文科不仅是培养科学家的摇篮,更能为冰冷的科技注入温暖的人文关怀,引导科技向善发展。在人工智能时代,扎实的文科基础、跨学科的学习能力以及“知行合一”的实践精神,正是应对未来一切复杂挑战的核心竞争力。现场赢得同学们热烈的掌声!

整场讲座持续三个小时,张国臣意气风发,倾囊相授;年轻学子全神贯注,如沐春风。这场跨越近半个世纪的对话,不仅是一次知识的传递,更是一次精神的洗礼。张国臣用他的一生,为“心向光明,知行合一”这八个大字写下了生动的篇章,而这盏精神的明灯,也必将照亮更多河大学子奋力前行。