赤水溯源,古韵潮生

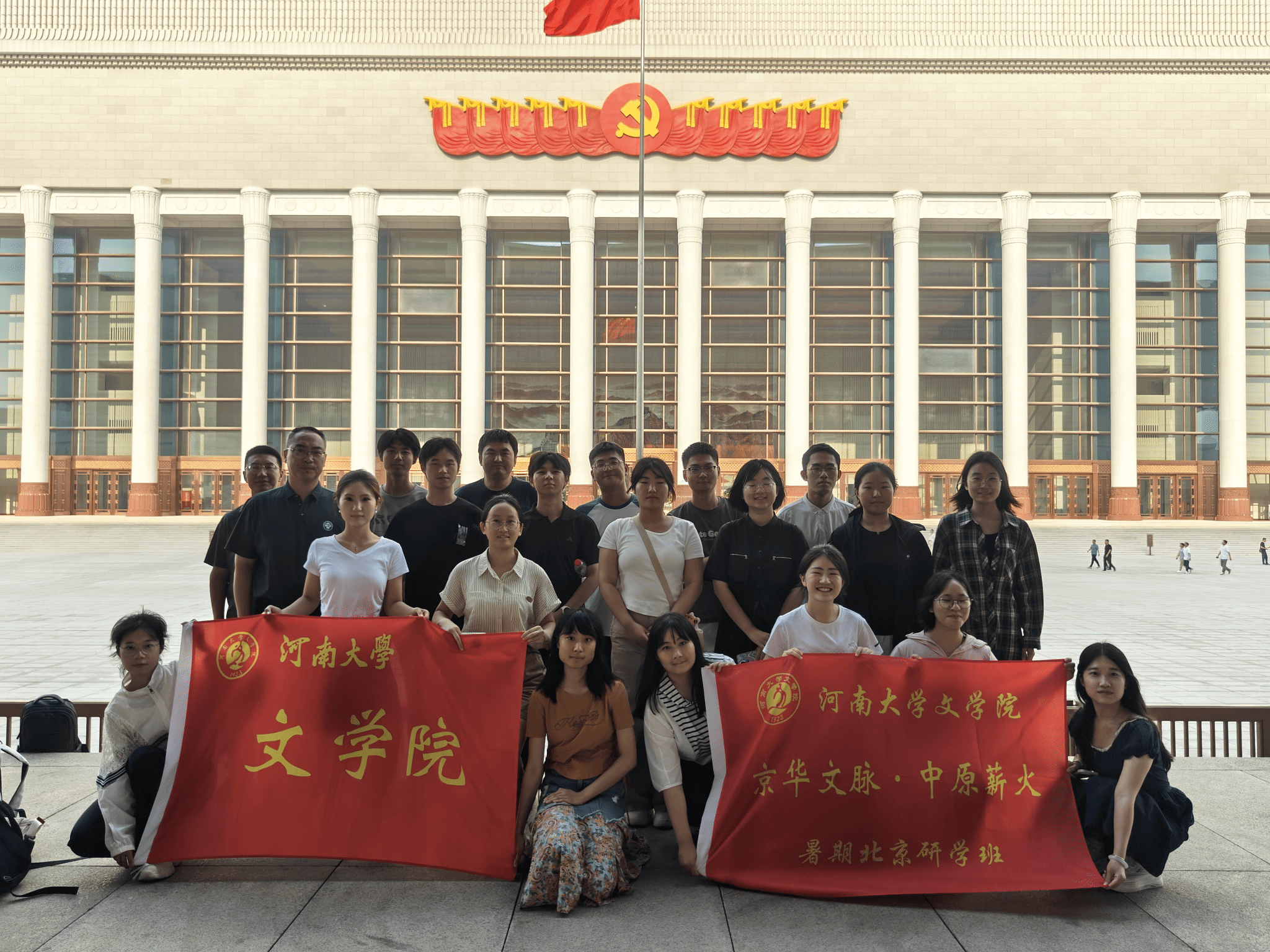

——河南大学文学院暑期北京研学纪实

两馆穿梭,汲取红色伟力,感悟非遗文化。7月4日,河南大学文学院研学团继续他们的北京研学。大家先后走进中国共产党历史展览馆和中国工艺美术馆,在学思践悟中收获双重精神滋养。

中国共产党历史展览馆的一件件珍贵文物、一幅幅历史画面将研学团师生带回百年奋斗征程。革命岁月展区内,湘江血战的悲壮史诗、飞夺泸定桥的惊险瞬间、南昌起义的划时代枪声、淮海战役中人民支前的滚滚车轮,共同刻画出党领导人民站起来的光辉足迹。新中国建设展厅里,象征工业起步的“东方红”拖拉机、记录人民当家作主的第一届人大投票箱、首部《婚姻法》文本等,清晰标注了党在经济建设、政权建设和社会变革中的关键坐标;“三转一响”的时代记忆、许海峰奥运首金的突破瞬间、改革开放的前沿浪潮与小岗村红手印的改革创举,凝聚着人民智慧力量,闪耀着为人民谋幸福、为民族谋复兴的永恒初心。步入新时代展区,复兴号智能驾驶舱模型、嫦娥五号月壤样本等创新成果,直观展现了中国发展的飞跃;数字化长卷动态描绘党从星火到辉煌的伟大跨越,令学子们深切体悟到时代脉搏与党的前进步伐同频共振。

“通过参观党史博物馆,我对党的百年发展历程有了更生动的感悟。”研学团成员田政民在参观后深受触动,“这不仅是历史的传承,更是新时代青年应肩负的责任与担当。”大家深刻认识到,每一件展品都是历史的见证,每一段故事都是精神的传承。作为新时代青年,我们要深入挖掘历史背后的精神内涵,将这些宝贵的精神财富转化为学习和工作的动力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

带着从红色历史中汲取的力量与思考,研学团走进中国工艺美术馆,开启了一场非遗文化的沉浸式体验之旅。馆内“非遗正青春”系列展区交相辉映,全方位呈现着传统技艺的传承与创新。

在“匠心新承”展区,苏绣的细腻针法、景泰蓝的绚丽釉色、木雕的精湛纹样……让同学们近距离感受到传统工艺的巧夺天工。年轻手艺人将现代设计融入传统技法的作品引人驻足,一把融合极简风格的传统结构木椅,让大家看到非遗在当代生活中的鲜活生命力。“乐舞光华”展区里,昆曲服饰的精致绣片、古琴的古朴造型,搭配传统戏曲片段,构建出立体的非遗视听空间。参观“知行同辉——学术成果”展区后,研学团成员张胜远感慨:“原来‘把论文写在祖国大地上’不是抽象的口号。这些高校用非遗研究连接课堂与田野,让学术成果真正服务于文化传承,这正是我们文学院学子应有的担当——既要读万卷书,更要走进生活深处,让中原文化的薪火在实践中代代相传。”

从党的历史展览馆到工艺美术馆,从红色根脉到非遗创新,河南大学文学院研学团的学子们进行了一次深刻的精神洗礼与文明对话。大家深切感悟到:无论是革命年代崇高精神的赓续传承,还是新时代传统文化的创造性转化与创新性发展,都需要青年一代以赤诚之心守护文明根脉、以创新之力开拓美好未来。在追寻“京华文脉”、播撒“中原薪火”的研学路上,青年学子的所见所闻、所思所感,正是对这一主题最鲜明的诠释与践行。