5月16日下午,“知行合一 勇做新时代青年先锋”——第三届高校青年马克思主义论坛分论坛三“技术赋能:马克思主义深融数字文明新质生产力”在文学院210会议室举行。兄弟院校师生、河南大学马克思主义研究会师生到场参加。马克思主义研究会指导教师王银辉、薛蒙担任点评人。马克思主义研究会成员张胜远主持。

薛蒙以马克思主义研究会会刊《新时代追求与探索》为引,认为青年应在数字时代发出独特声音。他结合生活中大数据、AI等技术应用实例,表示数字技术重塑了交流、消费模式与认知世界的方式,但需警惕“技术乌托邦”倾向,应坚守马克思主义以人为本的核心理念。他认为,技术赋能的核心是借助科技力量将人从重复性劳动中解放,促进人的全面发展。

西北工业大学校团委宣传部副部长、航天学院团委书记高戈围绕“数字文明下马克思主义的实践”这一主题,认为数字文明时代为马克思主义理论发展与实践带来新机遇与挑战,高校需以高度责任感从宏观规划、贯彻理论、技术赋能等方面推动融合。

华东师范大学学生代表吴岩松围绕“技术赋能教育”展开分享,结合自身语文教学视角,探讨AI等新技术与中小学教育的融合问题。他表示,语文教学的核心价值在于人类情感,不可被AI替代,教师需当好调和技术两面性的“舵手”,引导学生成长性地使用新工具。

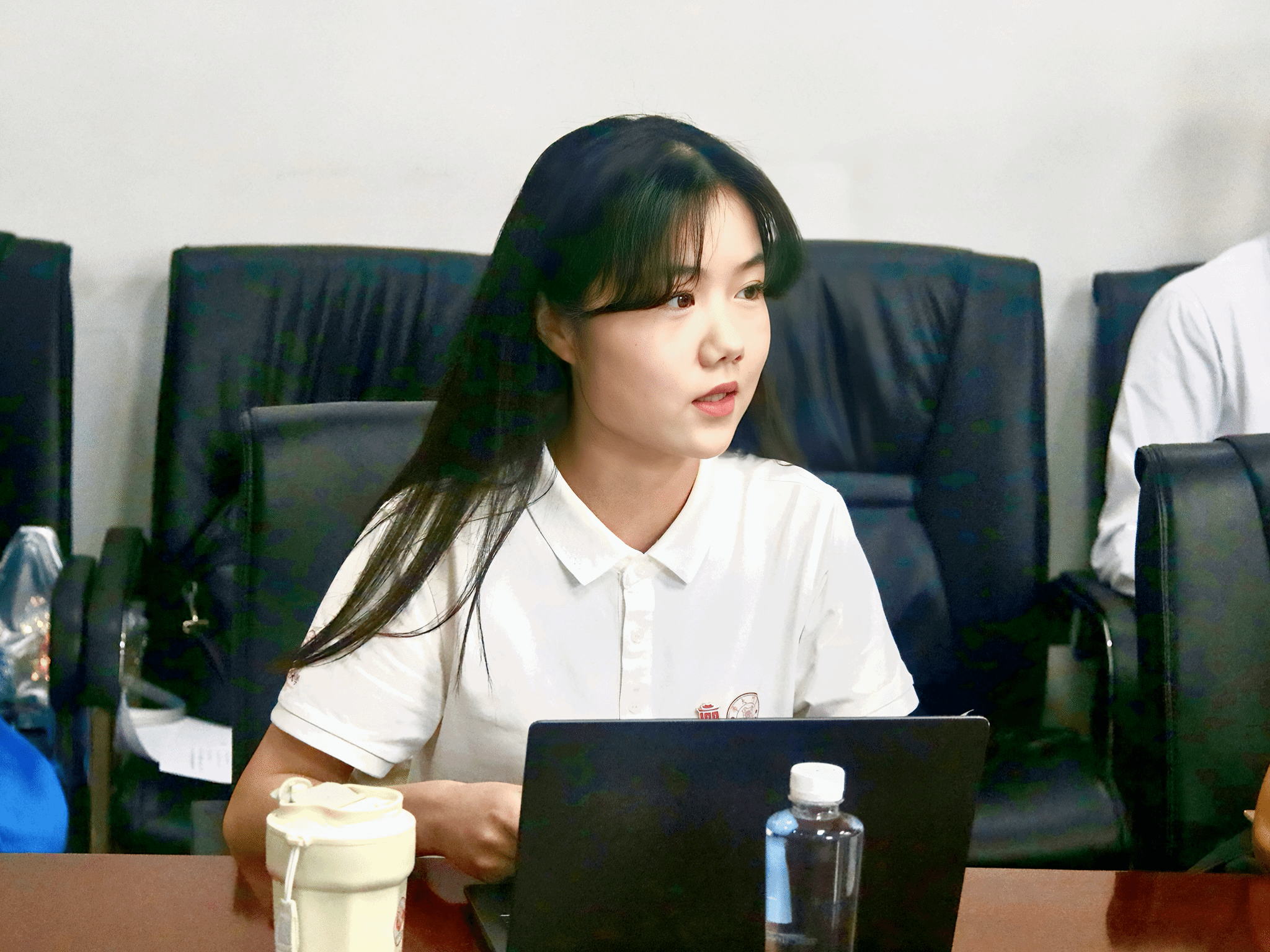

厦门大学学生代表赵晓曼结合展馆讲解与研习社实践经历,探讨算法时代青年主流意识形态认同问题。她认为,需以主流价值引导算法设计,同时提升青年媒介素养,让技术成为传播主旋律的载体而非屏障,助力青年在数字浪潮中锚定精神坐标,展现了技术赋能与价值引领的双向思辨。

陕西师范大学学生代表马思贤分享了数字技术在激活书法文化传播的实践。她以开发的书写练习小程序、汉字收藏夹游戏平台以及书法美育APP为例,指出数字技术是连接传统与现代的桥梁,这印证了马克思主义“生产力变革推动文化新生”的观点。

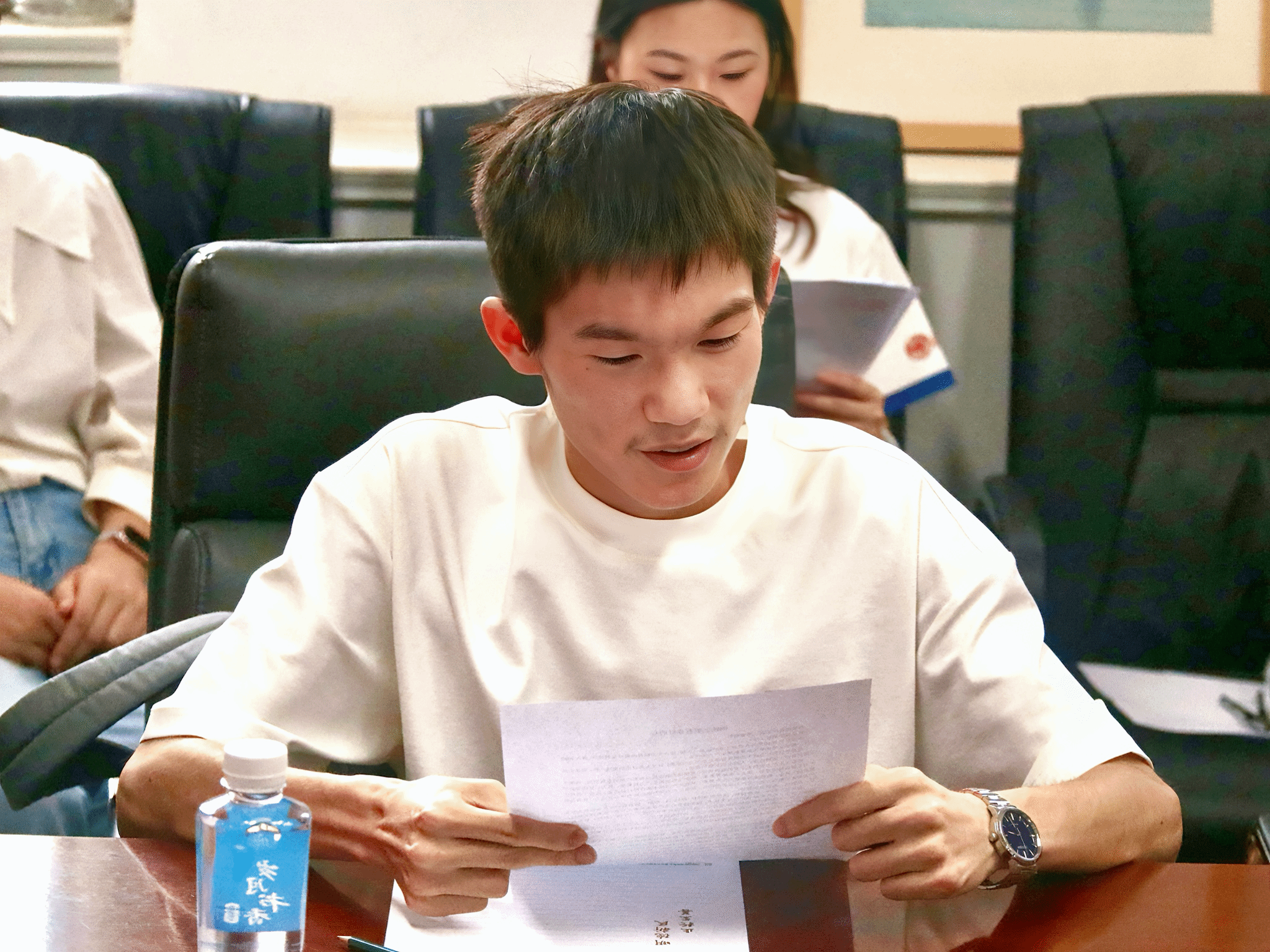

天津大学学生代表迟学君提到“发现需求—解决问题—推广应用”的科技赋能逻辑,并以即拍即传小程序的案例诠释了技术的便民价值。他以一系列技术落地案例展现了数字赋能在提升效率、拓展教育边界中的实际价值,体现了青年在技术应用中的实践创新思维。

温州医科大学学生代表夏少堂、祝子涵从医学视角切入,结合辩证唯物主义“普遍联系”“矛盾论”,探讨了数字技术在疾病诊疗、医疗生产力升级中的应用。夏少堂指出,在疾病诊疗中应运用辩证唯物主义普遍联系的观点,综合考虑患者生理、心理、社会压力等因素;祝子涵结合医学院实践,提及AI诊疗、影像分析等技术应用,并补充了能源对算力及数字文明的重要性。

西北工业大学学生代表时璐瑶在论坛上分享了该校推动马克思主义与数字文明融合的实践经验。学校以“航天、航空、航海”的学科优势构建“大国三航”思政课程,邀请行业专家授课,融入了马克思主义方法论。她指出,当以代码书写未来时,需牢记技术的终极使命是推动人类走向更自由、更全面的发展。

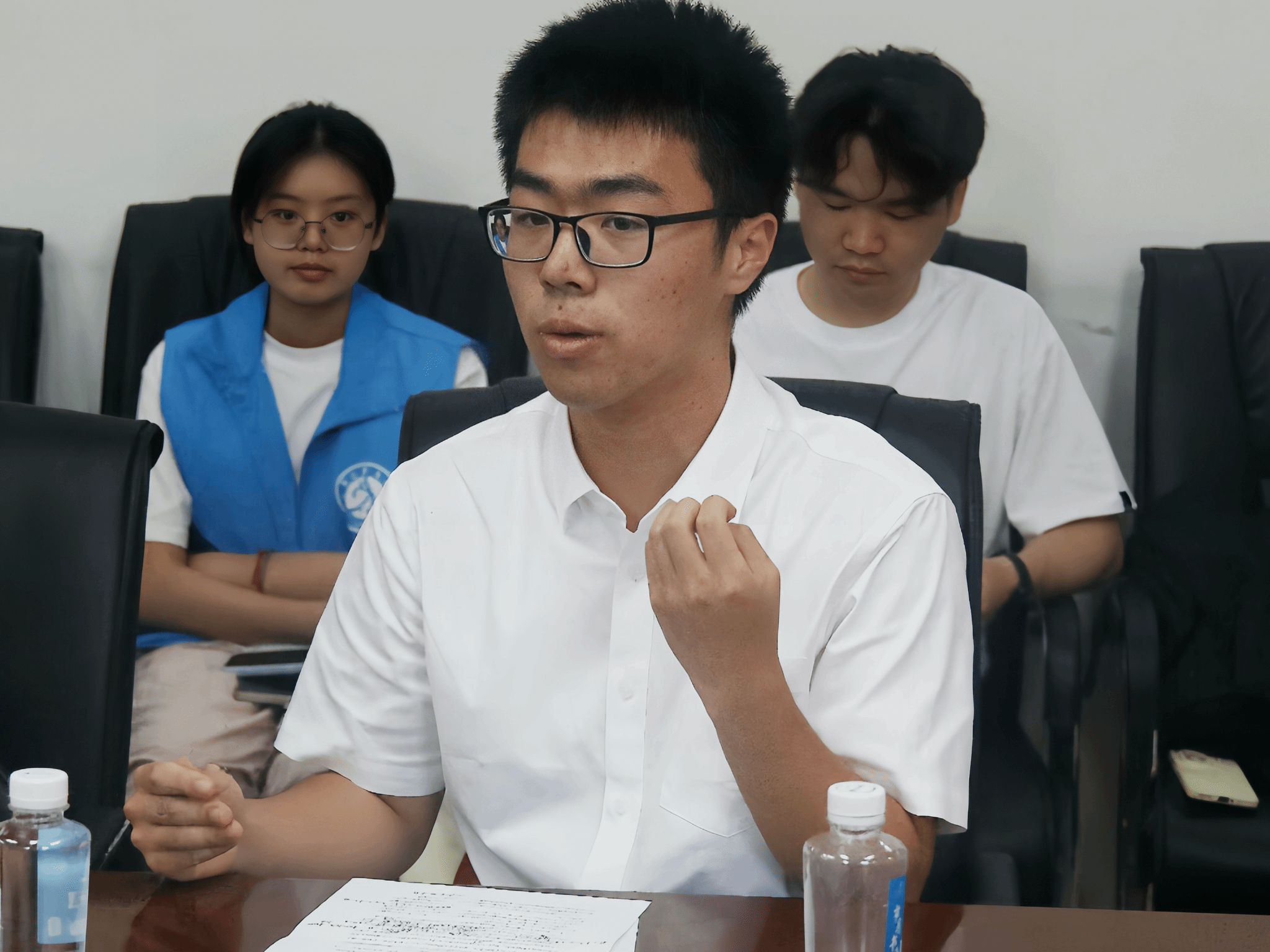

郑州航空工业管理学院学生代表王钰博从社团实践、学科融合、批判精神等维度,呼吁以马克思主义理论引领技术创新,同时应警惕“算法至上”,从而培养出“有技术、有情怀”的复合型人才。

浙江大学学生代表韩宇林以“马克思主义新闻观引领下的国际传播新变革”为主题分享研究。她结合智能传播方向,分享了构建“数字技术+中国理念”机制的实践路径,肯定其为国际传播和现代化指明方向。

复旦大学学生代表陈佳钰认为,马克思主义劳动价值论为审视AI时代劳动形态变革提供了理论支撑,呼吁以马克思主义为指导,通过科技发展推动人类自由全面发展,为论坛注入了理论深度与现实关怀。

王银辉在点评中表示,文科需以马克思主义方法论回应技术伦理问题,工科应坚持“技术服务于人”的价值导向,各学科均需以“为人民”为根本立场,推动新质生产力与马克思主义理论的深度融合。薛蒙也肯定了青年发言中的“沉浸式思考”与跨学科视角,表示马克思主义的生命力在于与时代同频共振,鼓励青年在技术浪潮中既做创新先锋,亦守思想根基,以辩证思维书写数字文明时代的信仰答卷。

为增强论坛趣味性与思辨性,河南大学文学院辩论队于二楼大教室以“大数据时代,人类更加自由/不自由”为辩题展开辩论。与会师生就相关问题与辩手展开热烈讨论,双方在互动交流中深化对新质生产力的认知。