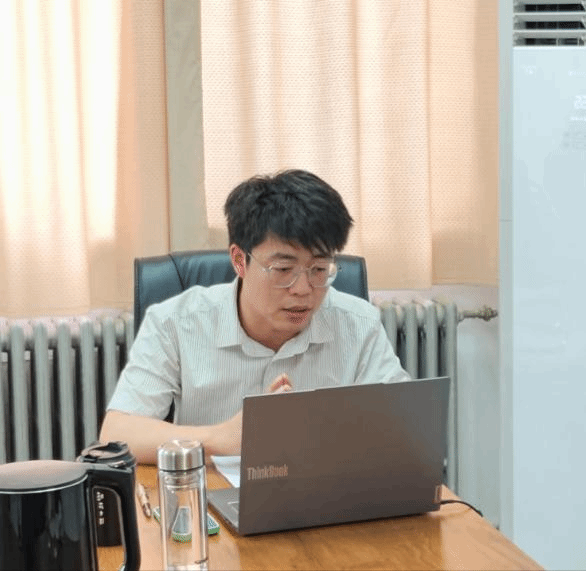

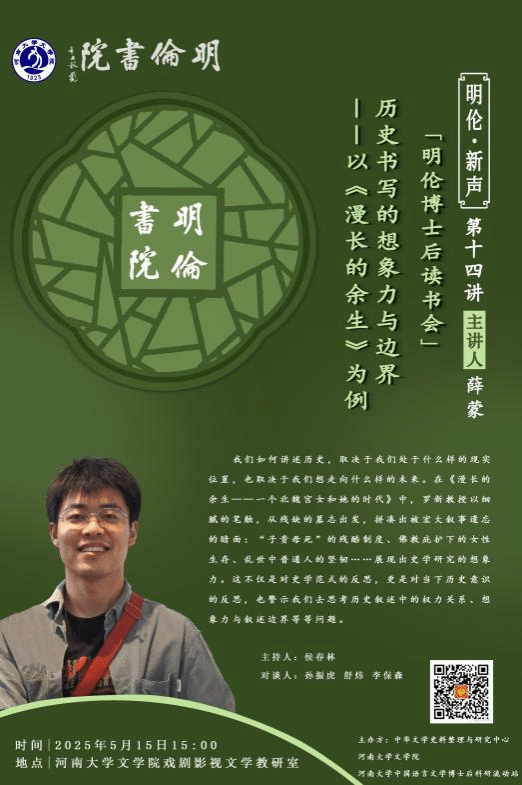

5月15日下午,“明伦博士后读书会”第14讲在文学院戏剧影视文学教研室举行,此次读书会主题是《历史书写的想象力与边界——以<漫长的余生>为例》,薛蒙担任此次读书会主讲人,侯春林担任读书会主持人,对谈人为孙振虎、舒炜、李保森等师生。

首先,薛蒙介绍了本书的大致内容。作者以一篇墓志铭为引,介绍了《漫长的余生》主角王钟儿的身世背景和人生经历;接着以王钟儿跌宕起伏的人生经历为线索,辅以大量的历史资料,讲述了南北朝时期北魏长达几十年的风雨变革。薛蒙认为,《漫长的余生》有两个写作特点:一是罗新根据墓志铭和历史资料对王钟儿的人生进行想象和假设,通过基本史实对王钟儿的情感、心理活动等进行推导;二是作者做了目光向下的研究,本书主要聚焦于作为普通人的王钟儿在风云变幻下的生命体验,将目光放在了正史不甚注意的小人物上。最后薛蒙就本书的写作特点分享了两个疑问:纯粹的“普通人”书写是否可能?学术研究是否如何面对史料的限制?

接下来是对谈环节。孙振虎认为,《漫长的余生》从普通人视角出发重新审视历史,是近些年学术研究发现新视角新方法的具象化,但如何为普通人去写作历史以及如何界定普通人历史的意义,都是仍待学界思考的问题。舒炜认为,薛蒙提到的目光向下的研究涉及到公共史学问题,如何区分历史事实和历史叙事是后现代哲学对于以往学术研究的重新思考;接着,他从书中提到的“子贵母死”制度出发,重新梳理了在北魏权力斗争背景下的政治制度和文化教育的演变轨迹,并提醒大家思考儒教与佛教在宫廷教育中所发挥的作用。李保森认为,与其说王钟儿是主角,毋宁说是一个线索,但作为普通人的王钟儿能成为一段历史的线头已经显得难能可贵;一个小人物能被历史书写选中至少要满足两个条件:参与历史并留下了书面材料。同时,通过小人物去叙述历史也对作者提出了要求,既要依靠材料,又要突破材料。其余师生也纷纷分享了自己的看法,有人就王钟儿是否是普通人提出疑问,有人以薛蒙的目光向下的观点为引,分享了自己学术研究的心得等,现场讨论氛围异常热烈。

第十四讲“明伦博士后读书会”圆满结束,第十五讲拟于5月22日周四下午3点在文学院三楼现当代文学教研室举行,由吴亚丹老师主讲《流动视域下的汪曾祺“江南”叙事》,敬请期待。