1995年,我从杞县高中考入河南大学文学院,学的是编辑学专业,之所以选择这个专业,是因为当时把它等同于“新闻编辑学”,认为这个专业就是培养新闻记者的,做一名“无冕之王”可比当教师有趣多了。当时高中同班好友张志英考上了郑州大学法学院,我俩约好:毕业后一个当记者,为民执言;一个当律师,为民请命。于是,怀揣着“铁肩担道义,妙笔著文章”的理想,我走进了文学院的编辑班。本科毕业后读研究生,我俩又在一起,我在蓟门桥北的北京电影学院,她在蓟门桥南的中国政法大学。三年之后,我回了河南大学,她回了郑州大学,我俩在教师的岗位上一直干到现在。这是后话。

我的大学时代

考入河南大学时我17岁,在班里算是年龄比较小的一个,对专业的概念也是模糊不清。上了很久才渐渐明白,原来这个“编辑学”指的不仅仅是新闻采编,还包括编辑出版,开设于1993年,我们是第三届。作为一个新的专业,除了与汉语言文学师范专业同修一些文学史论的基础课程以外,还安排有新闻采写、文字编辑、摄影等偏于实践类的课程。与师范专业相比,我们编辑班人数少,学费贵,我记得一年学费是1500元,毕业后实行“双向选择,自主择业”。在当时的老家,邻里的思想观念还停留在“大学就是免费学,包分配”的阶段,对此不太理解,也不知道还有所谓的“奖学金制度”,于是就有人议论我是“花钱”上的大学,令家人颇有些愤愤不平。后来大学收费渐渐普及起来,我花钱上大学这个“冤案”才得以平反。

对于四年大学生活,特别想记叙以下几件事。

我的毕业证书

首先是我的宿舍。当时宿舍安排主要以专业划分,同专业的同学住在一起。但我比较特殊,前两年被分配到播音主持专业(简称为“广电班”)的女生宿舍,与七位广电班的姐妹住在一起。当时的广电班虽然还是两年制,但学生的专业水平很高,现在央视很火的男主持人任鲁豫便是他们班的一员,而我们宿舍也有王维琳、段晓华两个姐妹拿到了播音主持“金话筒奖”。在他们毕业离校后我又被分配到文秘专业的女生宿舍住了两年,与李娇、金辉、谢长杰、郭丽等姐妹住在一起。当时觉得自己实在倒霉,不能与同专业同学住在一起,有种被边缘化的孤独和凄凉。但现在想来,这反而是一种幸运,使得我在拥有本专业的同学好友之外,还拥有了十多个其他专业的好友,我们的友情从当年一直延续至今。所以,现在作为教师的我特别支持不同专业的同学混合居住,这样会有助于同学们在知识视野上保持一个比较开放、开阔的状态。但有点尴尬的是,播音主持专业和编辑学专业于2002年剥离文学院,另外组建一个新的学院——新闻与传播学院,由于大学期间两个专业的课程设置不同,教过播音主持的老师们大都去了新的学院,所以广电班的学生毕业后返校自然而然地把新闻与传播学院作为他们的“家”,而教过编辑班的老师们大部分都还在文学院,我这个编辑学专业毕业的学生也留在文学院工作,专业却已归属新闻与传播学院,那么我们到底该去哪个院寻根呢?这是我们那届编辑班很多同学的未解之惑。

编辑班毕业照

与文秘班的室友们在一起

与广电班的室友们在一起

其次,在我们毕业那年的五月份,发生了一个“重大国际事件”——1999年5月8日,美国悍然轰炸我国驻南斯拉夫联盟共和国(简称“南联盟”)大使馆。即便像我这样不太具备国际视野、政治热忱的人,也感受到了国家尊严受到践踏、国家安全受到威胁的激愤,这激愤点燃了身边的每一位同学。5月11日,大礼堂前被学生们手书的大字报贴满,大字报的内容主要是谴责战争刽子手、表达爱国心声。我和我的同学们扯起横幅、臂缚标语、高喊口号,从校园里一路游行到开封闹市区,场面蔚为壮观。就这样,我们以一种特别的姿态为四年大学生涯划下了句点。多年后回看这一“壮举”,不敢说对当时的国内国际形势产生了多大的影响,但至少,对于许多后来从事平凡工作、过着寻常生活的同学而言,这场轰轰烈烈的“爱国游行”或已成为他们人生中最“高光”的时刻之一。

与编辑班的董蕊、黄宏、张利同学一起参加抗议游行

最后,也是最重要的部分,想记叙几位老师。对于学生而言,一个大学里最重要的、最具吸引力的元素,当然是老师。大学四年在课业上印象最深的是胡山林老师和田锐生老师。胡老师以文学讲人生,总能让我们在课堂上收获很多文学以外的感悟,而这种以知识启迪人生、雕塑人格的教学内容和教学方式,在大学里非常稀缺,大部分老师的讲课都停留在知识本身的层面。我想,这或许是胡老师受到众多学生拥戴和热爱的主要原因。胡老师讲史铁生的小说《宿命》,是我印象最深的一课,让我对人生、偶然和宿命有了深刻的认知和体悟。许多年后,我在电影赏析的课堂上给学生讲解德国电影《罗拉快跑》,讲到人生的偶然与宿命,都还在用胡老师所讲的这本小说作为例子。回到院里工作以后,我曾多次向胡老师表达我们那届学生对他的热爱,可胡老师对这样的表达永远持保留态度,要么以谦逊的微笑回应,要么就批评我们言过其实。这种云淡风轻、谦逊自省的态度本身,也已成为他人格魅力的组成部分,让学生们越发敬仰。田锐生老师教我们的时候正年轻,他的台港文学课是我和很多同学最喜欢的课程之一。讲台上的田老师仪态沉稳、目光锐利、掷地有声,理论部分条理清晰、层次分明,叙述小说情节时则言简意赅、引人入胜,培养了包括我在内的很多同学对台港文学的兴趣和热情。许多年后,我曾以戏剧影视文学教研室主任的身份忝列文学院教学督导组的一员,有机会再度听到田老师的课,每次听课都还是怀抱一颗崇拜和欣喜的心,甚至会偷偷拍下田老师上课的照片发到朋友圈里,表达仰慕之情。

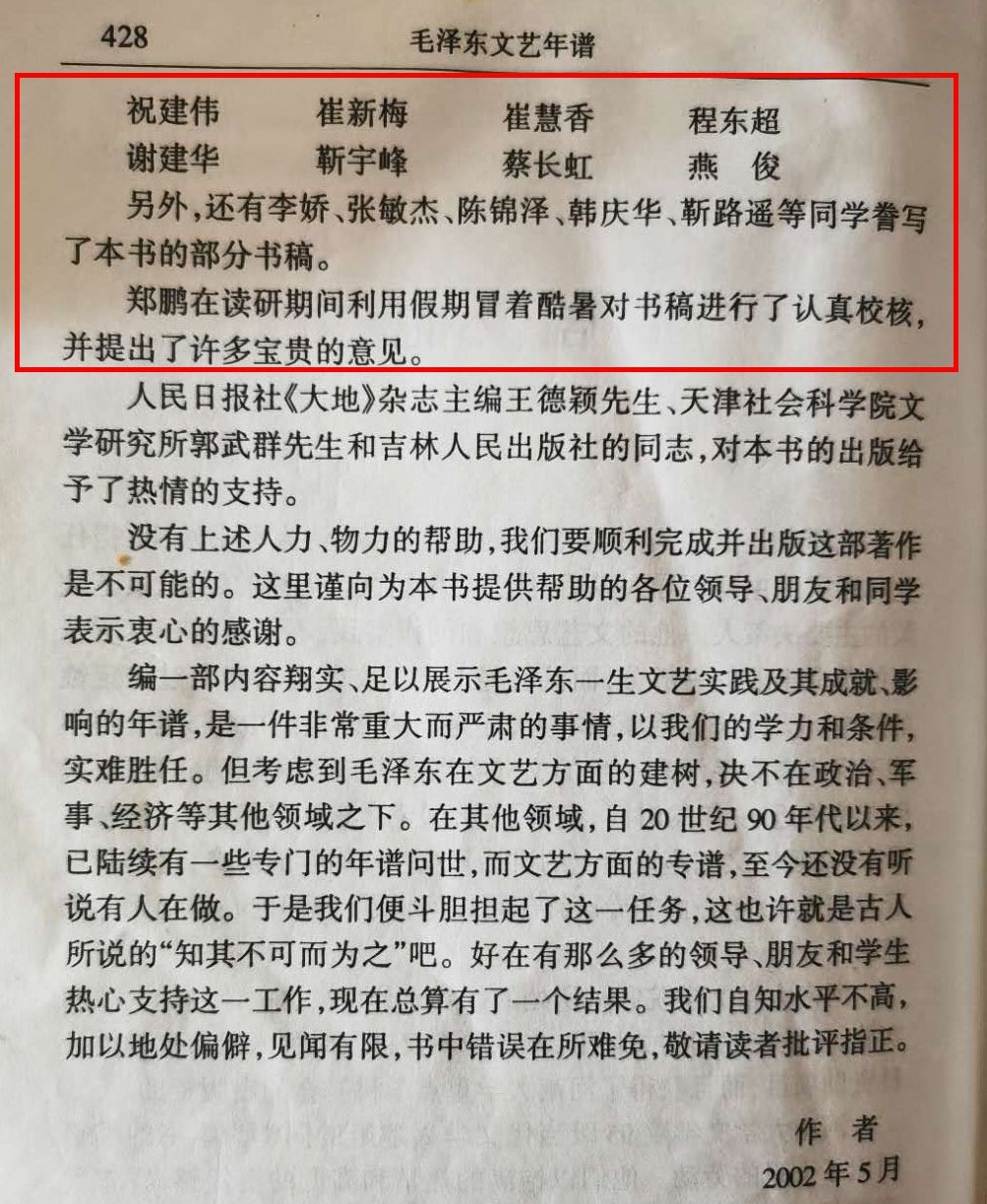

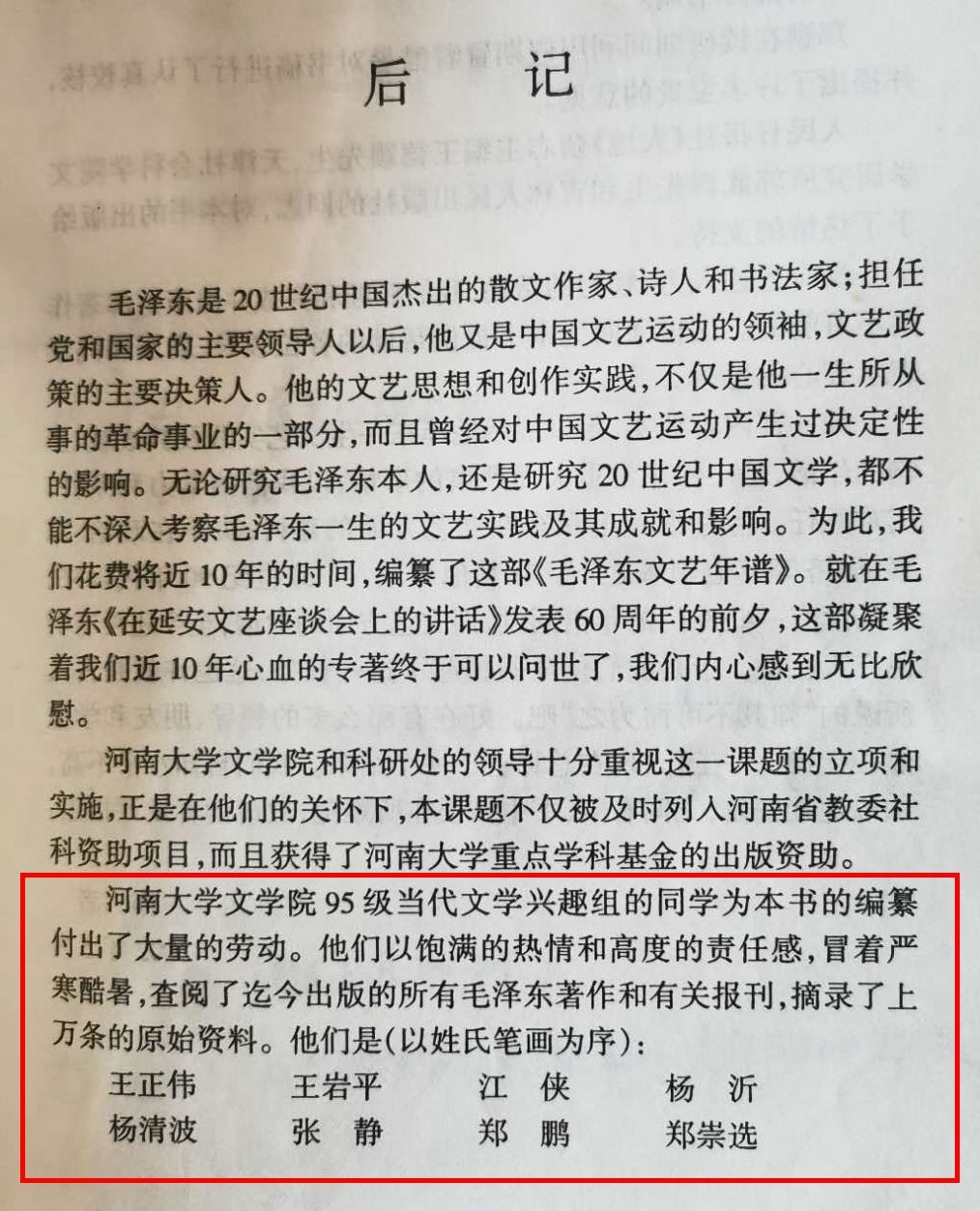

《毛泽东文艺年谱》及后记

而同时在课业上和生活上对我产生重大影响的,是现当代文学教研室的刘景荣老师。刘老师当时教我们当代文学,除了课堂上的讲授和交流,还在课下组织了包括我在内的数位同学组成当代文学兴趣小组,花费很多时间给我们开小灶:安排主题讨论,指导评论写作,带我们与其他现当代文学名师(如孙先科老师、解志熙老师)交流,后来还带我们一起做《毛泽东文艺年谱》,使我们获得了最初的学术训练。正是在刘老师的悉心引领和鼎力相助下,兴趣小组的多位成员顺利读研读博,开启学术之路,并在毕业后进入高校担任教职。我个人从读研到回校就职,都是在刘老师的全力帮助之下完成的。大学毕业以后,我们依然和刘老师保持着紧密的联系,尤其是留在河南大学工作的几位同学,都与刘老师保持着亲人一般的关系。甚至连我的终身大事,都是刘老师费心介绍而成的。在我的婚礼上,刘老师是我的证婚人,她湿润着眼眶回顾了我们师生的过往,诉说着对自己学生的理解、关怀和祝福,令我潸然泪下。主持婚礼的司仪也说这是他主持过的上百场婚礼中所听到的最真诚、最感人的发言。在我的心目中,刘老师不仅仅是我的老师,还是我的“妈妈”一样的亲人。遇到刘老师这样一位课上课下都对学生无私付出的老师,实在是我和我们那一届文学院学生的极大幸运。

但非常遗憾的是,如今同样作为教师的我却无奈地感觉到:随着时代的变化和社会的变迁,这样炽热的师生感情似乎已经永远地成为历史、难以为继了。现在的大学生从考上大学那天起,就面临着来自学校、家庭、社会的重重压力,他们必须尽快明确自己的目标:考研、出国、考公务员、创业或就职,然后在大学四年里埋头苦干,直奔目标而去,无暇顾及其他。老师们也各有苦衷,顶着繁重的教学科研压力,本着“多一事不如少一事”的“责任最小化”原则,和同学们的联系大多维持在课堂的几十分钟,上完课就各奔东西,相忘于江湖。更有甚者,师生之间还抱有一种互相戒备的心理,唯恐自己的什么不当言论会被对方断章取义发布到网络上去。我相信,对于这样冷淡甚至紧张的师生关系,老师们和学生们都不满意,但却难以改变。因为这不是某些人或某代人的问题,而是一个社会大氛围的问题。长此以往,大学将很难培养出真正具有人文素养、家国情怀的学生,只能培养出越来越多“精致的利己主义者”,这是当下大学教育尤其需要警惕、反思并亟待改变的地方。

回顾大学生活,想要记叙和感谢的人还有很多,比如洋气直爽、个性鲜明的袁若娟老师,快人快语、幽默风趣的蔡玉芝老师,温文儒雅却英年早逝的王珏老师,与我们年纪相当、相处融洽的辅导员彭恒礼老师,帮助我读研和回校任职的张生汉老师、胡德岭老师,等等,希望以后有机会把他们一一写入我的大学记忆之书。

在从文学院本科毕业十九年后,我又于2018年开始跟随张云鹏老师攻读文艺学博士研究生,重新做了文学院的学生。掐指算来,从1995年入学至今,连读书带工作,我已经在文学院待了二十二年。二十二年来,身边有许多熟识的同事和朋友远去他乡、另谋他职,我却岿然不动,成了文学院的“钉子户”。这背后,除了自身不喜变动的惰性特质之外,更多的怕是放不下文学院这一熟稔环境带给我的安心和自在。

悠悠岁月,谆谆师恩,我和文学院的缘分,还在继续。

(作者:燕俊,河南大学文学院副教授)