“我在河大读中文”,这是河南大学文学院为庆祝百年院庆给校友出的题目,很多校友纷纷响应,一篇篇包含深情的文章,感人至深。而求学于斯、工作于斯已经40多年的我,却迟迟没有动笔,不是没话说,而是没有找到合适的“出口”,直到再次发现了它——

一次作业,一生记忆

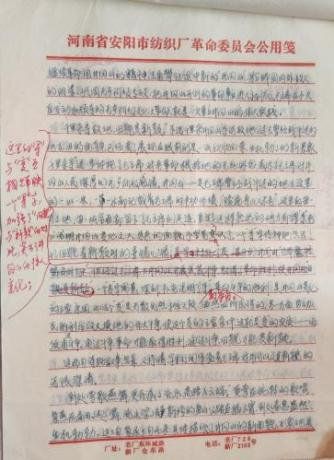

“分析得较好,但不深刻,有些地方你体会得不完全对。从稿子上看,你的学习态度较认真,希今后继续发扬这种精神。”(王阅14/12)这是45年前王文金老师给我作业的批语。这个作业是分析毛主席诗词、王老师讲授《毛主席诗词选》后留下的,题目是:《‹水调歌头·重上井冈山›内容试析》。

毛主席诗词,初中时已有接触,到了高中,课上、课下,老师分析、讲解了很多。而语文老师就是开封师院上世纪六十年代的毕业生——响当当的“铁塔牌”。老师的讲解,让我对毛主席诗词产生了浓厚的兴趣,当时公开发表的几十首全部会背。高中毕业,回乡锻炼,两年后被推荐来到语文老师的母校,再次学习毛主席诗词,那个理解与两三年前完全不同。王文金老师给我们讲授《毛主席诗词选》。王老师一口信阳普通话,分析毛主席诗词,根据诗词内容,或激昂慷慨、感情奔放;或抑扬顿挫、娓娓道来。毛主席“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的少年意气、“可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还”的豪迈气概,王老师都诠释得淋漓尽致,让我们听得如痴如醉,充分领略了毛主席诗词的博大精深、美轮美奂,并加深了对“诗品即人品”的理解。课堂上,我认真听讲,认真记笔记,把毛主席的几十首诗词又重新背完。课程结业,完成了一篇4千多字的作业,横格的稿纸写了6页多(稿纸还是好姐妹淑琴从她们厂带来的:“河南省安阳市纺织厂革命委员会公用笺”)。作业批改后发下来,我和的我同学都感动莫名。我的作业上王老师的改动、批注有十处之多,勾画的地方更多,批注、修改、批语多达一百多字。比如作业第二段里在“ʻ凌云志ʼ就是ʻ重上井冈山ʼ的凌云壮志”这句话下边画了三条红线,旁边批一个“对”字,还加了感叹号;再比如,作业分析“千里来寻故地”解释“寻”:“ʻ寻ʼ字衬托了变,昔日的井冈山,ʻ百年魔怪舞翩迁ʼ,但经过毛主席上井冈山开展武装斗争,取得了革命胜利,使井冈山ʻ旧貌变新颜ʼ”。这一句上画了两道红线,箭头拉出去修改为:“这里的ʻ寻ʼ与ʻ变ʼ相辉映,一个ʻ寻ʼ字,加强了ʻ旧貌ʼ与ʻ新颜ʼ的对比,突出了井冈山的惊人变化。”修改后的文字比原文更简练,而且言简意赅,让我受益良多。这是较长的修改,字、词的修改还有多处。王老师一字一句地看,还要修改病句,批语则深中肯綮。要知道,我们年级四个班、160人,这样的批改,该是多大的工作量呀!其严谨认真、一丝不苟的工作态度,给我和我的同学留下了极其深刻的印象!

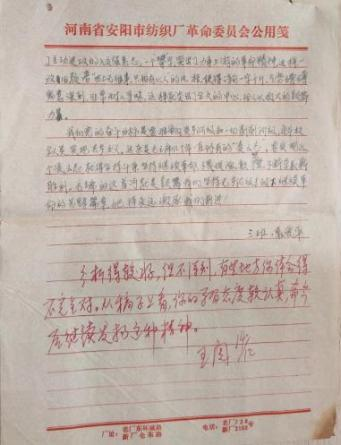

而这篇作业是1998年我们第一次搬家,在整理大学读书时的课堂笔记、作业时发现的。当时真的如获至宝,我把它放在书房(第一次拥有书房)写字台抽屉的“最保险处”,遇到老同学到家里就要拿出来“炫耀”一下,但却不好意思呈给当了校长的王老师。后来,王校长退休,想呈给他看,仍没机会。2009年我们再次搬家,仍然存放于书房的“最保险处”。2016年,我也退休了,被郑州商学院返聘,文学与新闻传播系系主任、我的同班同学彭燕彬(河南电大退休后被返聘)让我充当新闻学科带头人(2002年我加入到新闻与传播学院改教“中国新闻传播史”)。还有同班的海梦莹同学(河南报业集团退休后被返聘),我们同在新传教研室。三个老同学退休后又在一起工作,这样的缘分也不多见。于是,我往来奔波于开封—巩义间。2016年10月,我们年级入校40年聚会时,请来了王老师,我曾和他说起作业的事,想把作业呈给他看,但却找不到了。2020年,文学院为庆祝建院100周年发征文启事:我在河大读中文。我也想写文章参与,就又翻箱倒柜找这篇作业,还是没找到,那个懊丧啊!所以,征文迟迟没有动笔。今年5月底,我决定从郑州商学院退休,在整理办公桌抽屉时,竟意外发现这篇作业夹在一些资料里。可真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。这“失而复得”的宝贝啊……在完成了网课、考试、改卷子的任务后,就迫不及待地要完成“我在河大读中文”这篇作业了。

2016年10月,1976年级入校40年聚会。前排左五为作者

讲义,倾注老师心血

我是最后一届工农兵学员,1976年10月入校,学制两年,带临时户口,社来社去。我们的75级学长,学制还是三年。因此,我们入校后,所有的教学计划、教材都得修改。而那时正式出版的教材很少,我们用的教材都是老师们自编自印的“讲义”,有铅印的,但更多的是油印。比如现当代文学、古代文学的文选,大部分都是油印的。有时一次课一发:原文加注释加赏析。老师们边备课、边编印讲义,其工作量之大,可以想见。那些讲义,我都完整地保存着,搬了两次家都没舍得丢。因为那上边倾注了老师们的心血,也留下了时代的印痕,而且还有我听课时记下的点点滴滴。说实在的,我们绝大部分同学都非常珍惜来之不易的学习机会,尤其珍视老师们的倾心付出。当时,记课堂笔记是我们的自觉行动,而我可能更为认真。尤其是古代文学课,每节课后再整理笔记,并把学完的诗词、古文进行翻译,从中受益多多,既复习、巩固了所学课程,也锻炼了写作能力。

说到油印“讲义”,不光是学制缩短的问题。当时,书店里里图书也很少,我们学校图书馆的很多图书还不外借。有同学从老师、朋友那里借来一些经典名著,我们不吃不睡地传着看。还有些书只能在阅览室借阅,“抄书”就成了一时风气。一本《古诗源》,我硬是在阅览室抄完。当听说《唐诗选》(上、下册)出版、全国书店同时开售时,同学们都早早地去书店排队买,可我还是没买到。我就给在舞阳县城工作的父亲写信请他帮我买,还真买到了。当我收到这套书时,就用铅笔在扉页写下“七八年父亲购于舞阳”。这套书,成了我学习古代文学最好的老师。我和先生刚认识时,他看到了这套书,说他也有一套,在北京怀柔买的。这就是缘分吧——我们都是爱学习的好学生。《唐诗选》一直珍藏至今。2021年在郑州商学院的一次讲座中,我说《毛主席诗词选》《唐诗选》等是我最喜欢的书,并展示了这两种书。有学生说,这书比他父母年龄都大。

其实,《毛主席诗词选》,我们当时用的也是讲义,铅印的,白纸封面,书名是红字,很醒目。在王老师的课上,这本讲义被我圈、画、写了很多,后来被低年级的同学借走,等还的时候说是弄丢了,还了一本从旧书摊上淘的红封皮、正规出版的《毛主席诗词选》,那上边很“干净”。很遗憾,也很无奈。

大二下学期,学校接到通知,我们的学制要延长一年。本来有些课已经结业,比如现代汉语,那就要重新编写讲义,把以前压缩的内容再展开详细讲解,也是一次课发一次讲义。原来教我们现代汉语的有程仪老师、陈信春老师、陈天福老师、丁恒顺老师、王中安老师等。重新再讲,还是程仪老师主讲。讲义是新的,内容、案例都是新的,加上程老师一板一眼、不疾不速的讲解,尽管程老师一口江西话,但结合条理清楚的板书,我们又学到了更多的现代汉语知识,收获满满。以致留校后打算考研究生继续深造,而首选课程就是现代汉语。只可惜,由于某些原因,这个愿望没能实现。

一篇作文标准卷的幸运

1978年9月,大三一开学,我们被告知参加全省招考中学教师考试。这其实是为1975级准备的,因为他们也是社来社去,毕业后回到了原地。但当时各地中学教师缺口很大 ,省里就决定组织考试,既解决75级的就业问题,又解决教师缺口问题。而考虑到我们这一届的情况,就多给了我们一次机会。可是,时间太紧了。于是,停课复习。老师们课堂上反复讲解,课下耐心辅导,全力帮我们备考。考试科目有三种:政治、语文、专业课。考试结束,自认为语文卷子做得不错。尤其是作文:《自有后来人——读夏明翰‹就义诗›有感》,可以说是激情澎湃、文不加点、一气呵成。这应该与出身和所受的家庭教育有关吧。因为,我的二伯父是烈士、大伯父和父母亲都是党员,从小耳濡目染,对革命先烈一直怀着崇敬之情。但有一个填空题“__至__来”,“沓”字却填错了。同学们对题时,说填空题就出自《写作文选》。赶紧翻看,还真是,我那个悔呀!《写作文选》是暑假前发的讲义,填空题就出自这本讲义的第一篇文章《我的心飞向毛主席纪念堂》的第一段。而这本讲义暑假时我还带回了家,但因为家里事情多,都没来得及打开。开学后,又忙于复习,心想《写作文选》留待以后再看。可没想到,偏偏就出了那上边的题。由此可见,老师们选文章、编讲义的确是独具慧眼!这次考试的语文卷子、专业卷子都由我们的老师来改。成绩还没出来,吕文源老师(他当时是我们的辅导员,就要去写作教研室当副主任)有一天问我,那两门考的怎么样?我说自我感觉还行。原来,我的作文被阅卷老师定为标准卷,得了最高分,吕老师有意留我到写作教研室当老师。等到成绩出来,我的单科、总分都不是最高分。但写作教研室需要老师,而我那篇考场作文让老师们、特别是吕老师认为我的写作能力还行。通过全面考察,我留到了写作教研室。

像做梦一样,我成了大学老师,也可以说是一篇作文决定了命运。但我心里很清楚,是两年的大学生活改变了我的命运。老师们的敬业、专注、认真负责,让我对各门功课的学习都怀有极大的兴趣,况且还有那么多的大师、名师给我们上课。他们要么全国知名,要么年富力强。比如教古代文学的有华钟彦、王宽行、何法周、王芸、李春祥、王宗堂、白本松、李博等老师,教现当代文学的有任访秋、刘增杰、张秀定、岳耀钦、刘文田、张俊山等老师,教文学概论、美学的有张豫林、何甦、王怀通、毕桂发、孟宪法、田连波等老师,教外国文学的有牛庸懋、严铮、冉国选、卢永茂等老师。严铮老师刚做过手术,身体还没完全恢复,很瘦弱,需要少食多餐,课间还要吃些饼干之类。另外,年富力强的张仲良、何琛、拜宝轩、董长纯等都是我们的任课老师……哪一门课程都是名师荟萃、阵容豪华!老师们兢兢业业、认真负责,我们没理由不刻苦、努力地学。尽管我们只有短短两年的学习时间,但这么多名师教诲、熏陶,我们这“铁塔牌”也是名副其实的!比如我们3班,第一次考试后就有几位直接由省教委统分。张宪彬、吴建勋同学去了河大附中,还有一位去附中的是2班陶有才同学;好朋友淑琴统分到当时的新乡师院附中。1979年毕业时,我们班的“带资生”杨文忠、范琪同学留校,和我成了同事。他们都很出色!

1977年4月,76级3班洛阳机务段学工留念,冉老师、毕老师带队。前排左一为作者

留校后,在关爱的氛围中成长

1978年11月,我报到上班。当时,中文系写作教研室的主任还是刘溶池老师。第一次来到写作教研室,见到和蔼可亲的刘老师,他负责和我谈话、安排具体工作。当问到我家里情况时,刘老师微笑着说:“爸爸妈妈是干什么的?”……从来没有人这样问过我话,和风细雨、娓娓道来,满是关爱。刘老师从生活、学习、工作各方面给了我具体指导,让我一下子明确了努力方向。按照老师的指教,我制定了详细的计划。我深知自己先天不足——考试成绩出来,符合要求的被录用,我们就算毕业了,还是两年学制呀。没有被录用的,继续学习、备考下一年春季的招录。我呢,除了教研室集体活动、批改作文外(七八级的作文批改没有固定班级,作文收上来,批改哪个班是随机的),继续和我的同学们一起学习,并经常去蹭77、78级的课。当然,我最主要的任务还是有计划、有目的地跟听写作课。

写作课里,议论文的写作、案例分析是难点。再次听吴君恒老师的议论文写作课,与第一次听的感觉截然不同,这是有目的的听。吴老师分析议论文典型案例,条分缕析,把枯燥的议论文分析得生动有趣,同学们听得津津有味。在吴老师的耐心指导下,我也试着分析议论文,多次求教吴老师,获益良多。吴老师对我特别关照,把我视作好学生、乖乖女。一次偶然事件,让吴老师更是对我另眼相看。有一天下雨,我和吴老师都在教研室。我请吴老师和我一起回我宿舍吃饭,吴老师欣然接受。我和吴老师撑了一把小伞,走到半路,碰上同宿舍的好姐妹惠琴给我送伞。我们两个同年级,她是赴藏班,因为身体原因,不能赴藏,就留到了现代汉语教研室。我们一起住、一起吃,每个月拿出10元钱,放在抽屉里,谁买菜谁拿,一个月下来,往往还有节余。做饭吗,谁有时间谁做。惠琴是信阳人,做饭比我在行,我从她那里学到了不少炒菜技巧。听到我们这样的“组合”,吴老师欣欣然:“你们是共产主义小社会呀!”回到宿舍,加炒两个菜,吴老师吃得赞不绝口,对我们这样的“组合”大加赞赏。

当时,写作教研室就我一个女孩,年龄又最小——留校时22岁,受到了全教研室老师的关爱、呵护,后来还当了工会小组长。尤其是吕老师,后来当了教研室主任,不只关心我的学习、工作,在生活上对我的要求也很“严格”。留校时,我年龄小、没对象是个先决条件。一年多后,当我向他汇报高我几届的青艾大姐给我介绍了对象、并请他“定夺”时,他很严肃地说:“孙老师,好人,他儿子肯定不差,又是部队干部。你要觉得可以,就给人家个准话,好让人家在部队安心。”还有住在甲二排、甲三排的王绍龄老师、岳耀钦老师、贾占清老师、孙青艾学姐,不论是工作、生活,都给了我很大帮助。所有这些不是家长胜似家长、不是亲人胜似亲人的关爱,让我一直享受着大家庭的温暖。另外,还有我的同龄人、学妹们,刘老师的女公子七七级的东冰、吴老师的女公子七七级的河清,我和她们一起听课、学习、探讨,她们学习古代汉语时还向我“请教”。因为我毕竟学过一遍了,滕华昌老师讲授的古代汉语,学起来并不感到吃力,自认为学得还可以。七七、七八级的学弟、学妹,很多年龄都比我大,他们叫我爱平老师。像李汴霞、李建伟、王敏、党春直、马恒星等,我们成了好朋友。再见面,她们有的戏谑地叫我小妹学姐。

经过一年多的跟听课、备课、批改作文、评讲作文,我得上讲台了,但必须通过试讲。为了我的试讲成功,全教研室老师都给我提供帮助。最难忘张锡智、管金鳞两位老师,他们让我先给他俩讲,开个“小灶”,帮我找问题、找不足。经过两位老师的耐心讲解、师范,我自己又反复练习,之后在教研室试讲,一次通过。1980年可以登讲坛试讲了——在贾华锋老师的课中,加我两节课,授课对象是80级新生。我试讲那天,教研室老师还是全员听课。贾老师更是跑前跑后,先去教室看看同学们到课情况,并提去开水瓶。当我走进教室时,老师们都给予我鼓励目光,这让我放松了紧张的心情、充满了信心,顺利完成了两节课的试讲,也得到了同学们的认可。十几年后,高有鹏同学辗转回到母校工作,我们成了好邻居、好同事,他曾不止一次地说起听我上那两节课的情景。

试讲后的第二年,我和管金鳞等老师组成的教学组,为81级新生讲授写作课,我也正式站上了讲台。管老师先讲写作基础理论等,后8周由我讲通讯、报告文学等具体文体,并专门辅导、批改二、三班的作文。50后的我面对大不了几岁的60后,第一次上课,心中难免忐忑。但同学们对我这个年轻的女老师都非常配合,让我顺利完成了教学任务。我们这个教学组还被评为先进教学组,在全系介绍教学经验。而作文的批改,我一直秉持王老师批改我的作业的一丝不苟精神,一字一句批改每一篇作文,一个标点符号都不放过,有时还要找到学生面批面改。其中我负责第二次作文讲评,写了整整12页几千字的讲稿,深得学生好评。2015年,参加81级毕业30年聚会,有学生一见面就说:“韩老师,还记得我吗?我几次去您家,您给我改作文。”和我同名的张爱萍、河南著名诗人萍子,我们互加了微信,现在经常在微信上“见面”。尤其是李世桥,那时不是太熟,自报家门后,赶紧加一句“我是李杜若的爸爸”。李杜若,我在新传院上课时,一次课间,一个小女孩告诉我,我教过他爸爸——文学院81级的。这真是神奇的缘分!在大学里能教父女两代,绝对是小概率。还有二班的学习委员王文科,收发作业,认真负责,作文写得很好。毕业留校,不断进步,后来成了我的主管领导——新闻与传播学院的党委书记。去年在郑州商学院的课堂上,督导来听课,听了满满一节。课间,来到讲台前对我说:“韩老师,我是您的学生刘慧韬,81级的。”原来他是81级的年级长,从河南财经政法大学会计学院党委书记的位置上退休后被郑州商学院聘为教学督导。这真是奇妙的相遇,人生何处不相逢啊!

2015年中文系八一级毕业30年返校留影,前排右6为作者

回顾从上学到留校,从留校到站上讲台;从助教、讲师、副教授到教授,每一步都离不开老师的关爱、教导。文学院的人文底蕴、良好学风、学术氛围,是每一个学子、每一个青年教师成长的良好平台。百年正风华,开启新征程。祝愿文学院百尺竿头更进一步,让第二个百年更辉煌!

作者简介:韩爱平,1976年开封师范学院中文系学习,毕业后留校任教。曾担任中文系写作课、全校公共写作课的教学工作。其间曾担任公共语文教研室副主任,晋升副教授。2002年转任中国新闻传播史教师。2004年在中国人民大学做访问学者1年,师从中国新闻传播史泰斗方汉奇教授。2005年晋升教授,并担任新闻学硕士研究生导师。2009年起,兼职中国新闻史学会理事。 2016年退休后,受聘郑州商学院新闻学学科带头人。2003年被评为开封市“十佳女职工”,2005年5月获开封市“五一劳动奖章”。