11月6日晚,河南大学文学院第一期研究生专题讲座在文学院一楼大教室成功举办。特邀河南大学特聘教授杨永龙担任主讲人,为在场师生带来了题为“语序类型与河湟汉语”的学术讲座。

杨永龙,河南大学特聘教授,曾任中国社会科学院语言研究所二级教授、博士生导师,历史语言学二室主任,社科院重点学科“历史语法词汇学”带头人,《历史语言学研究》主编,享受国务院特殊津贴专家。主要研究领域为汉语历史语法、语言接触、汉语方言等,出版有《〈朱子语类〉完成体研究》《实词虚化与结构式的语法化》等著作,在《中国语文》《民族语文》《方言》等专业刊物发表一系列学术成果,主持国家社科基金重大项目“多卷本断代汉语语法史研究”等,曾获国社会科学院青年语言学家奖(吕叔湘奖)。

讲座伊始,杨永龙教授系统介绍了语序类型学的基本概念与国际研究前沿。他指出,语序是语言成分的排列规则,核心是“核心语”与“附加语”的相对位置,VO型语言(如普通话)呈现“核心语+附加语”结构,OV型语言(如藏缅语)则为“附加语+核心语”。随后,杨永龙教授将理论视角聚焦于我国西北地区的“河湟汉语”,深入剖析了各种语序参项在这一方言中的具体表现。

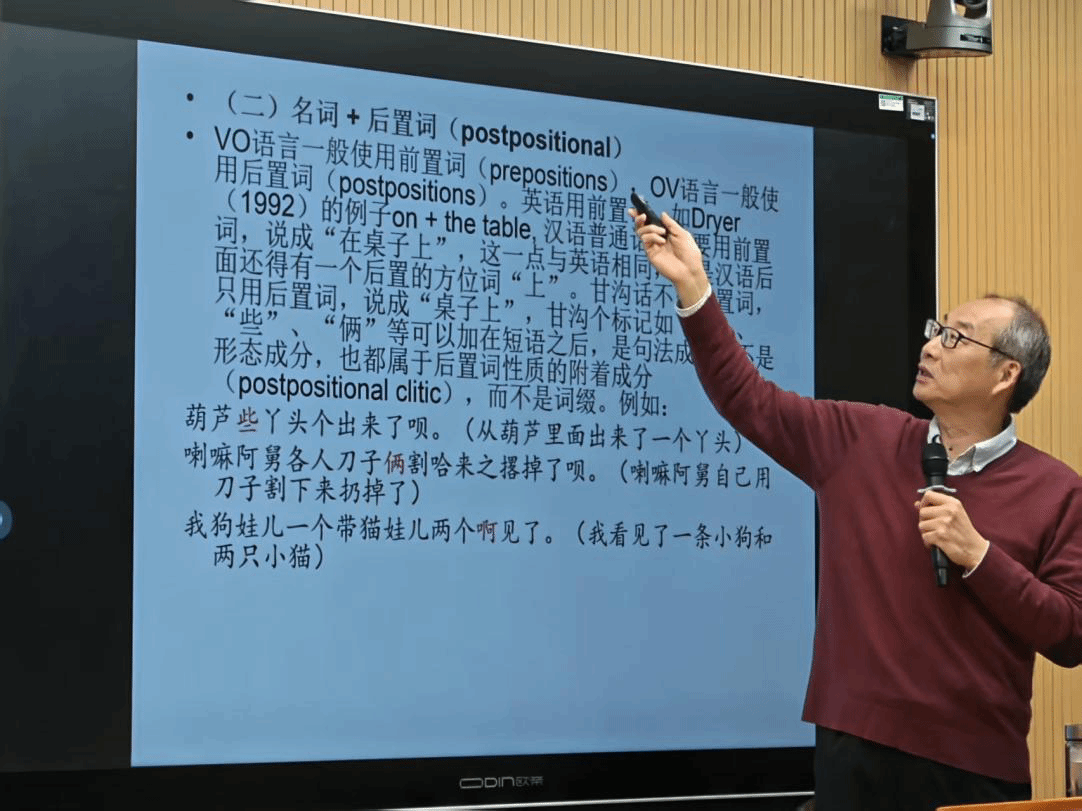

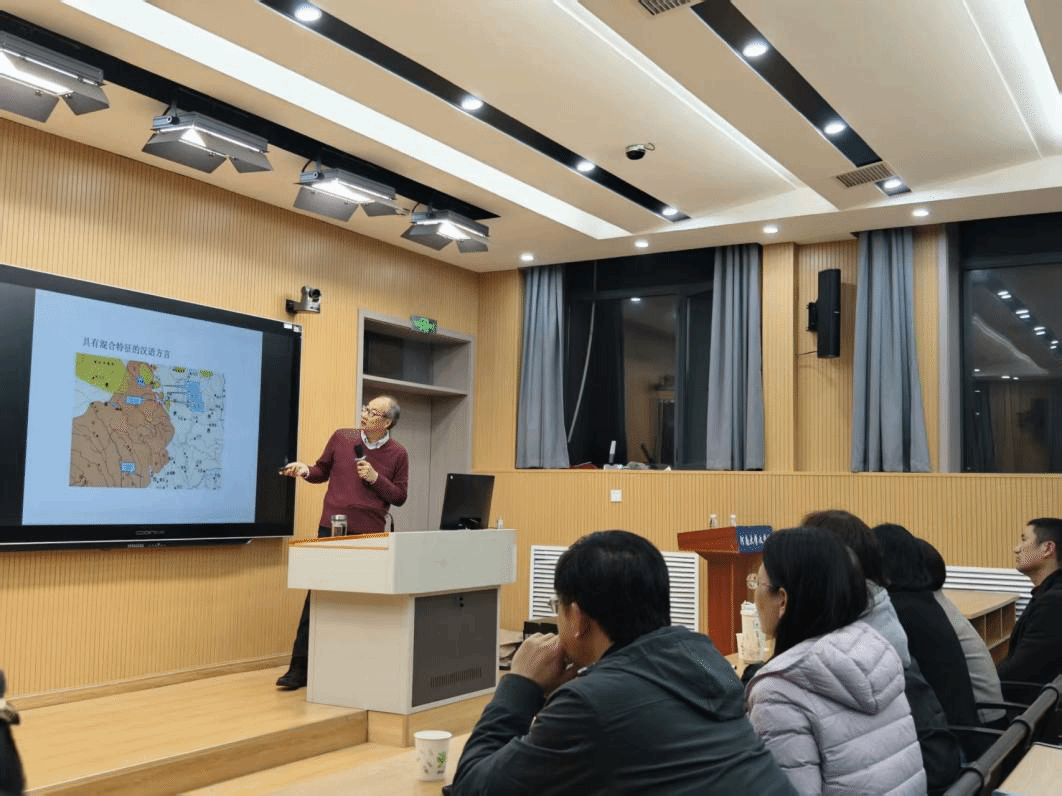

杨永龙教授围绕河湟汉语,以青海甘沟话为例,展示其“汉语词汇+OV语法”的混合特征:领属结构采用“领属名词+之+中心名词”(如“我之鞋”),附置词短语前置动词(如“房子里书看之哩”),从句一律前置主句,“们”还可附着于短语表类指。他指出,这些特征是汉语与SOV型语言(藏缅、阿尔泰语)长期接触的产物。

谈及其产生途径,杨永龙教授提出三种可能:一是汉语母语者受SOV语言影响借用或转用其语法;二是SOV语言母语者借用或转用汉语时保留母语语序;三是双语群体混合使用两种语言形成语法融合变体。

此次讲座既呈现了语言类型学的理论深度,又通过方言实例具象化了语言演变的动态过程,为汉语方言与语言接触研究提供了新视角。并以轻松愉悦的氛围打造了一场兼具学术深度与实践温度的精彩分享,令在场师生受益匪浅。