2025年9月6日,数字化时代的中华文学史料研究暨《中华文学史料》编委扩大会在河南大学明伦校区成功举办。会议由中华文学史料学会主办,河南大学中华文学史料整理与研究中心、河南大学文学院联合承办。来自中国社会科学院、全国高等院校古籍整理研究工作委员会、北京大学、清华大学、北京师范大学、四川大学、西南民族大学、上海师范大学、河南大学、社会科学文献出版社、中华书局等机构的三十余位专家学者,围绕数字化时代的中华文学史料研究主题,就中华文学史料整理与研究、古籍整理研究的现状与未来、文学史料数据库建设、人工智能应用等展开深入讨论。

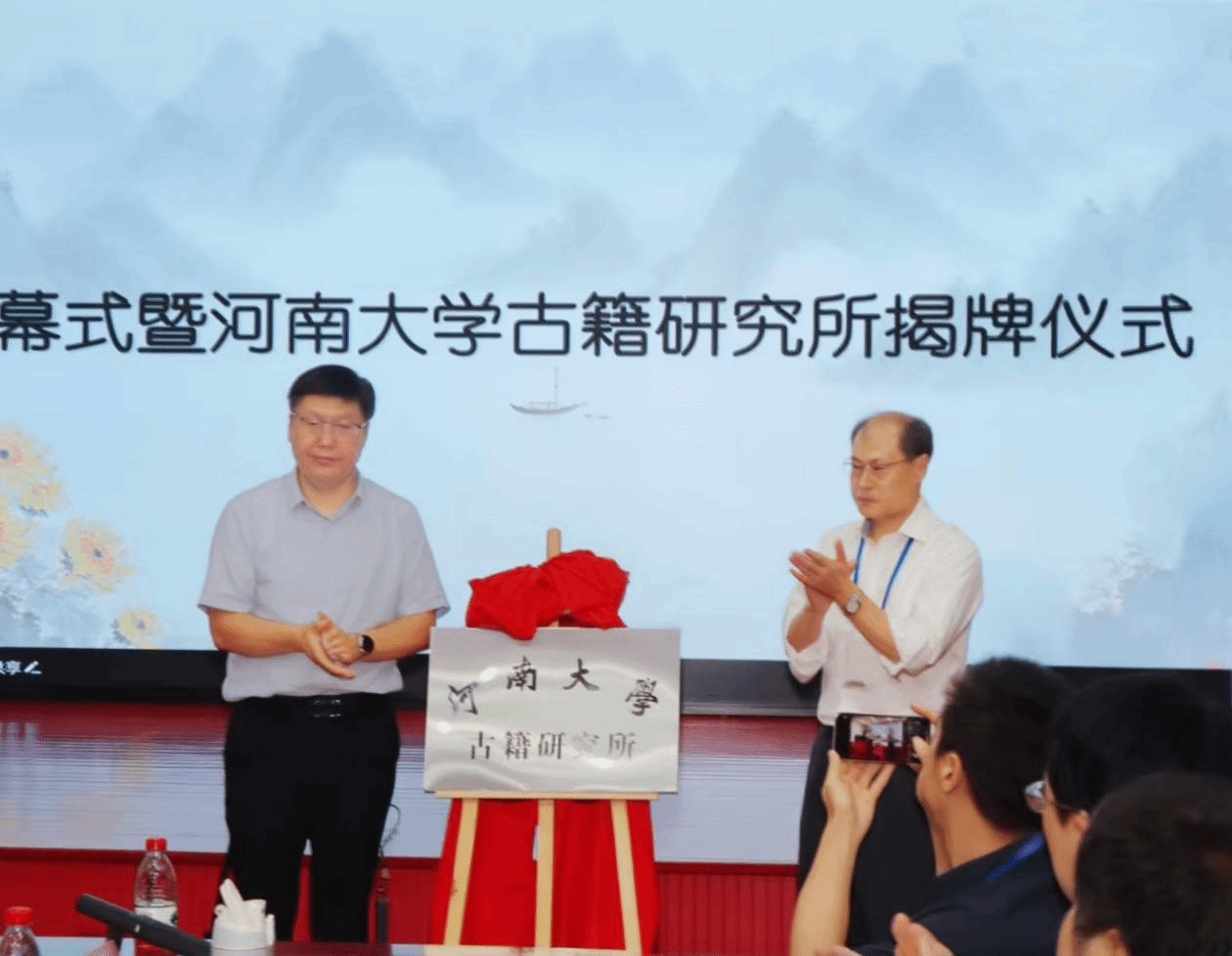

会议首先进行开幕式暨河南大学古籍研究所揭牌仪式,由中华文学史料整理与研究中心执行主任杨亮主持。河南大学党委副书记杨萌芽、中国社会科学院文学研究所副所长饶望京、全国高校古籍整理研究工作委员会秘书长卢伟、河南大学人文社会科学研究院院长蔡建东、河南大学文学院院长武新军分别致辞,对中华文学史料学会在中华文学史料整理与研究工作中的成绩予以肯定,并对河南大学古籍研究所的复建表示祝贺。

杨萌芽致辞

饶望京致辞

卢伟致辞

蔡建东致辞

武新军致辞

杨萌芽、卢伟共同为古籍研究所揭牌

揭牌仪式后,召开文学史料发掘与整理工作座谈会,包括主旨发言与学术座谈两个环节,分别由中国社会科学院学部委员、河南大学特聘教授刘跃进和中国社会科学院研究员陈才智主持。

主旨发言与座谈会现场

主旨发言环节,河南大学陈平原教授聚焦人工智能时代文学教育的转型,探讨AI对教学方法与教材编写的深远影响,引发对文学史料学未来走向的深入思考。

陈平原发言

河南大学关爱和教授强调大量史料进入研究视野对近现代文学研究的巨大影响,希望学校结合古籍整理和中华文学史料研究资源取得更大发展。

关爱和发言

西南民族大学徐希平教授强调应重点整理精品珍稀文献,加强影印与校点工作,并重视民族文学文献的挖掘与研究价值。

徐希平发言

河北大学张德建教授以明代传记资料为例,指出文献资料利用和编纂的困境及古籍整理体式的复杂性,强调文献阐释需建立在扎实整理基础之上。

张德建发言

中国社会科学院民族文学研究所王宪昭研究员提出应推进中国神话专题数据建设,助力神话的跨时空、跨地域、跨民族研究。

王宪昭发言

全国高等院校古籍整理研究工作委员会卢伟秘书长介绍了全国高等院校古籍整理研究工作委员会的成立渊源、职能、发展历程及与高校科研机构的联系情况,强调了对古籍研究所建设的标准和要求。

卢伟发言

中国社会科学院文学研究所祝晓风研究员以“无意识的史料和有意识的整理”为主题,谈到近现代文学史料保存的重要性。

祝晓风发言

兰州城市学院韩高年教授阐述了数字化时代对传统文学史料研究在范畴、范式、转化发展及受众方面的四点影响。

韩高年发言

北京大学张剑教授对河南大学古籍研究所的复建表示祝贺,建议古籍研究所成立后进行顶层设计,要承担整理河南文献重任,结合数字化的发展注意文献整理的时效性。

张剑发言

中华书局学术出版中心罗华彤主任介绍了中华书局在中华文学史料整理方面的工作,以及提供技术服务和数据库,为学者申请项目提供服务等。

罗华彤发言

学术座谈环节,多位专家指出数字技术正在重构文学史料的整理与研究范式。河南大学王卓华教授以清代诗歌总集数据库为例,指出团队组织与经费支持是关键瓶颈,倡议从河南方志入手构建特色数据库。清华大学李飞跃教授提出数字文献学概念,强调科学验证与平等获取经典、非经典史料的重要性。上海师范大学孙超教授指出小说研究是数字人文薄弱领域,提出数字技术助力史料发掘、坚持人文研究主导地位等建议。上海师范大学王贺教授探讨从文献学的数字方法走向数字文献学的理论构建,提出数字技术可重构文献学研究范式,推动学术大众化。中华书局马燕副编审呼吁河南大学与中华书局深化合作,共同推动史料整理与研究。此外,学者们也普遍关注AI时代下文献整理与人文研究的根本定位,呼吁在推进技术应用的同时,保持学术主体的批判性与创造性。

最后进行了《中华文学史料》编委工作会,由兰州城市学院韩高年教授主持。编委成员围绕办刊历史、组织优化、稿源拓展、栏目创新、数字化传播及影响力提升等议题展开深入讨论。刘跃进主编首先介绍了该刊的办刊历程和现状,指出其在海外华文文学等领域关注不足的现实短板,呼吁与会专家建言献策,提升刊物内容质量和学术影响。

刘跃进发言

在办刊策略方面,中国社会科学院文学研究所朱曦林副研究员指出此次会议旨在促进编委与专家面对面深入交流,共同探讨刊物的未来发展与新改版方向,期待各位专家积极建言献策。北京大学张剑教授、中国社会科学院祝晓风研究员强调应加强公众号等新媒体平台建设,将其纳入学术评价体系,定期推送优质内容,提升传播效能;北京师范大学张德建教授提出可结合“夷门问道”青年学者讲习班开拓优质稿源,深化与各高校合作机制;河南大学武新军教授建议通过征文比赛、设置奖项吸引优质稿件,利用社交媒体扩大刊物知名度。在内容建设方面,中国社会科学院文学研究所陈才智研究员结合办刊历程,提出在保持特色的基础上创新发展;中国社会科学院民族文学研究所王宪昭研究员建议设置中华民族共同体意识口述史料等特色栏目,系统性回应国家文化战略;中国社会科学院民族文学研究所吴刚研究员建议开辟专栏,逐步克服办刊困难,形成特色品牌;中国社会科学院文学研究所李科编辑建议在组稿方面重视专栏文章的话题性,披露珍稀历史文献资料,刊发有学术价值的资料长编、校勘长编、年谱类成果,强化学术积累;西南民族大学王猛教授则结合优秀集刊评选经验,建议明确从HCI到C刊的进阶路径,持续提升刊物的级别与影响力。在刊物编辑方面,社会科学文献出版社张倩郢编审对稿件格式规范、审稿流程、栏目模块设置提出细化建议,强调需稳定基础保障、提升编校质量;中国社会科学院马旭编辑强调建立规范的来稿审核制度,严控学术质量与格式;四川大学刘郝霞提出要规范来稿格式,明确编辑责任。多位编委还指出,可通过设立青年学者笔谈、志愿者培养、会议动态追踪等方式强化学术共同体互动,拓展刊物的作者与读者基础。

本次活动内容充实、研讨深入,不仅标志着河南大学古籍整理与研究事业迈入新阶段,也为中华文学史料的系统性整理、数字化转型与创新性发展提供了清晰的方向和多元的路径。会议汇聚学界智慧,促进跨界合作,对未来中华文学史料学的发展具有重要的推动意义。