南水北调中线工程作为我国水资源配置的战略性工程,在缓解北方水资源短缺方面发挥着关键作用。这项世纪工程的顺利实施,离不开广大库区移民的奉献与支持。2025年7月8日,河南大学马克思主义研究会“三下乡”实践团深入南水北调中线工程重点区域,实地走访鱼关村与丹江库区,深刻体会广大移民的奉献精神和生态环境保护的长远价值。

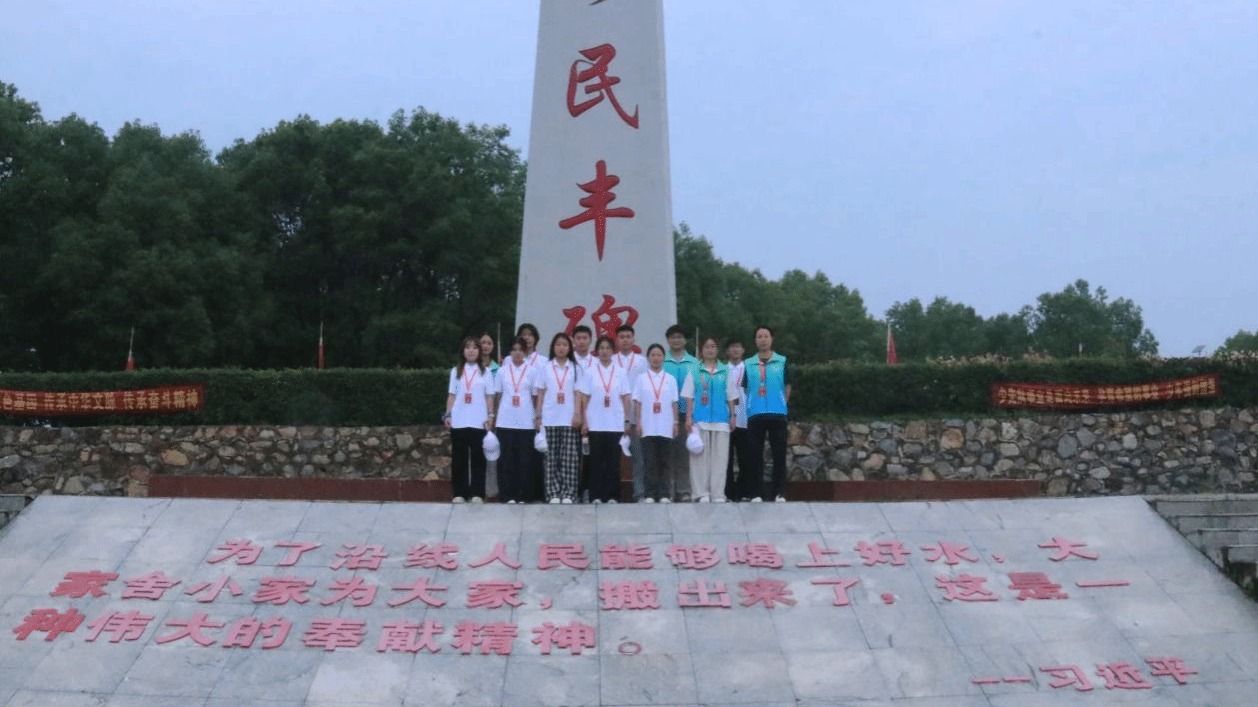

搬迁速度彰显鱼关担当,迁徙壮举铸就移民丰碑。2009年冬天,鱼关村创造了令人惊叹的“鱼关速度”——这个南水北调中线工程河南段首批移民村,短短数天时间就完成了全村搬迁。“第一天动员,第二天就开始搬。”村民回忆道。“发展才是硬道理”是社会的普遍共识,但在鱼关村,“不发展才是硬道理”。“不能建工厂,不能搞养殖,连新房都不敢随便盖。”村主任说,“只要国家需要,我们就义无反顾。”如今,鱼关村已成为南水北调移民搬迁的典范。当年村民用过的扁担、搬迁时带走的门牌,都成了移民纪念馆里的珍贵展品,见证着这个村庄的无私奉献。

览旧物观老照忆往昔,研学间悟奉献励今朝。在丹江移民民俗展览馆内,马研会成员驻足于一件件镌刻岁月痕迹的老物件与一幅幅泛黄的老照片前,开展沉浸式主题研学活动。实践团成员李尚涵在参观时表示:“这些珍贵展品不仅生动再现了移民群众背井离乡、重建家园的奋斗历程,更让我们深刻感受到他们舍小家为大家的奉献精神。我们要深入挖掘移民精神的时代价值,将这种宝贵精神融入马克思主义理论研究与传播中,激励更多人勇担时代使命。”

临丹江胜境观生态长卷,守万顷清波彰移民担当。离开鱼关村,马克思主义研究会实践团前往丹江库区,只见沿岸林木葱郁,生态缓冲带完整,库岸整洁无杂物,管护巡查规范有序。管理人员介绍,输水大坝专门设置拦鱼网以防止鱼群影响水质,实践团现场采集的水样经检测达直接饮用标准,成员亲口品尝后纷纷赞叹“丹江的水,真甜啊!”。作为南水北调中线工程核心水源地,这片碧水既保障着京、津地区群众饮水安全,又维系汉江流域生物多样性与生态平衡,尽显“生态水塔”的关键价值,也印证了库区生态保护的显著成效。

从村庄到工程再到水源,马研会在邹庄村体悟“舍小家为大家”的奉献底色,见证新家园的乡村振兴路;在渠首大坝感慨工程磅礴印记,惊叹于生态输水的技术智慧;在丹江库区见证守水持续努力,动容于守护水源安全的久久为功。

传承与践行永远在路上。马研会将以此次社会实践为新起点,持续深化实践探索,将所见所悟转化为行动力量,在理论与实践的结合中赓续奉献精神、践行绿色理念,让南水北调精神脉络在接力前行中不断延伸。