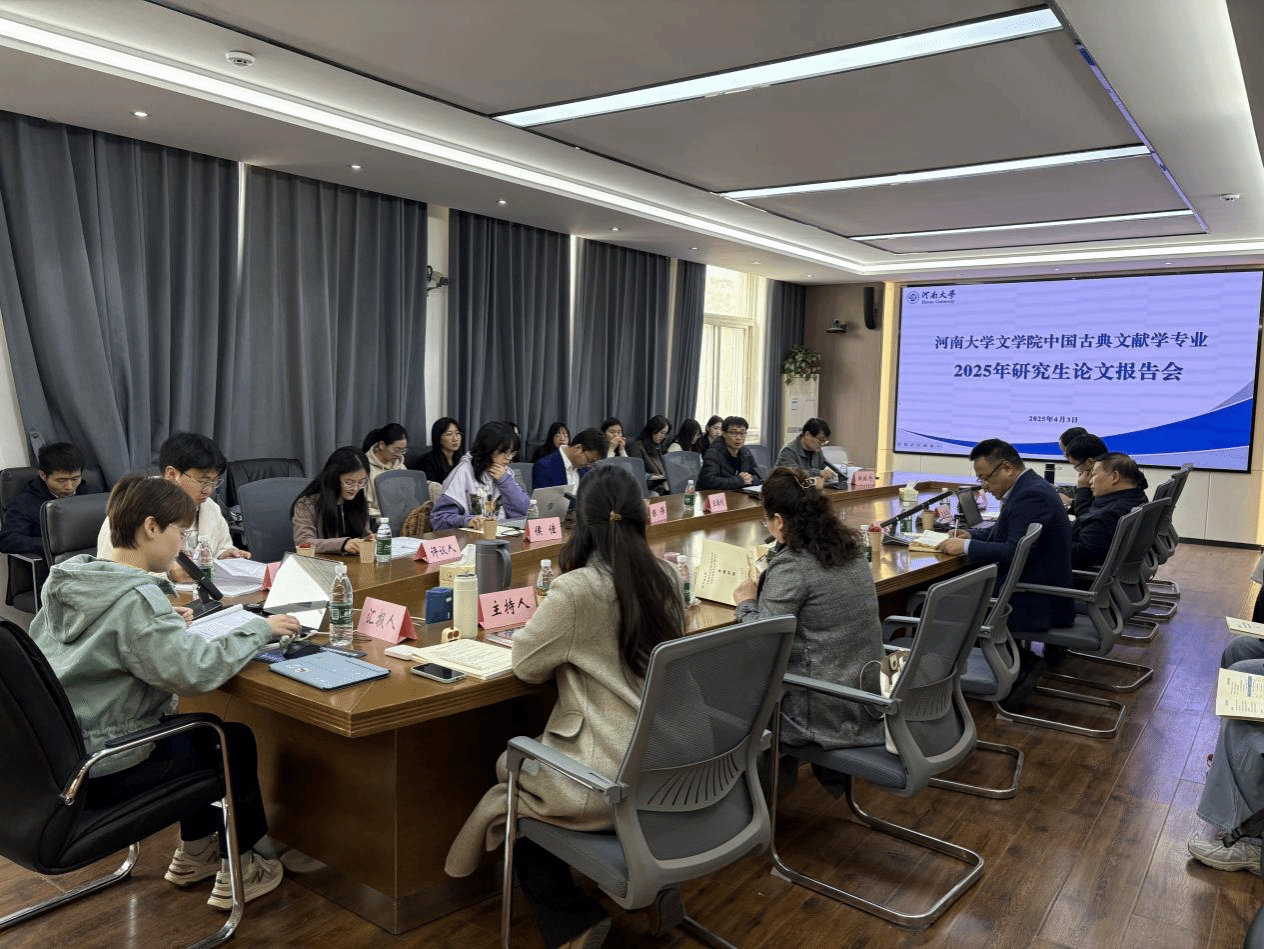

2025年4月3日,河南大学文学院中国古典文献学专业2025年研究生论文报告会在学院209会议室顺利举行。院长武新军教授出席开幕式并讲话,中国古典文献学专业全体师生参与了本次活动。

会议伊始,武新军院长发表致辞,高度肯定了中国古典文献学专业开展研究生论文报告会的举措,并期待论文报告会能够产出一批高质量的学术论文。他指出,此次论文报告会的举办,正值学院开展研究生学术交流月活动之际,是提升研究生培养质量的重要举措,十分值得肯定。武院长结合自己的经历,向在座师生分享了论文写作经验,他谈到,高质量的学术论文是个人学术能力的重要体现,也能够对研究生就业、升学形成有力的支撑。武院长表示,本次论文报告会以学生论文为中心,开展师生群体间的对话与交流,对提高研究生论文写作能力和学术表达能力具有非常重要的促进作用,希望同学们通过论文报告会获得收益,逐步打磨出个人代表作。

论文报告会上半场由古典文献学专业2024级硕士生李颖颖主持,七位硕、博研究生依次汇报了自己的论文。安然《北境南声:<圭塘欸乃集>乐府创作探賾》指出《圭塘欸乃集》以“圭塘”为地理意象,通过“南景北移”手法将江南风物融入北地太行,在词体创作中融合理学思想与苏辛豪放词风,形成南北交织的联章叙事,既延续北宗词脉又暗含南韵,折射出元代汉族文人以文学重构文化身份的深层诉求。周贤斌以《元结自编文集传播与散佚考论》为题,梳理了元结自编文集的传播与散佚情况,并对《文编》与《容州经略使元结文集》相关问题进行了考论。石鉴渊《穿古证今:试论祁寯藻之兰亭观》通过重新校勘祁寯藻《题兰亭刻本跋》一文,揭示出其如何在碑学与帖学兼收并蓄的基础上提出个人对于书法艺术的理解和追求,并以兰亭为中心展开交游。王宏图《从<私录>到<支言>:吴澄文集编纂与刊刻考略》指出吴澄不仅精于经学,其诗文著述亦蕴含思想精髓。其文集由自编与后人整理结合而成,明清历经多次刊刻重编,体例调整并增补卷首文本,既呈现古籍传播形态之变,亦折射学术视野之演进。王淑鑫《从<文苑英华>收录诗歌看宋初诗学观》以《文苑英华》收录唐前诗歌为出发点,通过分析它们在唐前各个时期的收录情况,窥见宋初文人的忠君思想以及雅正的诗学观。朱滢羽《刘辰翁杜诗评点特色及其诗学特征》详细地考证了刘辰翁杜诗评点,将其分为纠正前人旧注错误和评判杜诗优劣得失两大类,认为刘辰翁杜诗评点具有开创意义,并进一步的分析了刘辰翁杜诗评点的审美特征。肖杭《金元平阳刻书考略》细致地考证了金元时期平阳刻书的历史背景以及平阳刻书成果和特点,并进一步论述了平阳刻书的价值影响。每篇论文汇报之后,学生评议人和在场教师分别就论文内容进行了点评及交流互动。

论文报告会下半场由古典文献学专业2023级硕士生王宏图主持,六位硕、博研究生依次汇报了自己的论文。郝俊《宋真宗灵显王庙之赞碑考》细致地考证了宋真宗灵显王庙之赞碑形制以及书法风格,揭示了宋真宗灵显王庙之赞碑在研究宋真宗书法、北宋书法风格、晋王庙历史以及北宋文化思想等方面重要的史料价值。王佳琦《少林寺紧那罗王传说的生成与传播新探——兼论<大圣紧那罗王显神像>图之流变》揭示明代程宗猷在武术著作中首创“紧那罗王退红巾”传说,配神像图塑造少林护法与棍术起源。王晓琳《<文苑英华>歌行类研究》从作品内容和选录作品情况两个维度揭示《文苑英华》歌行类的特点,并揭示相关原因,指出《文苑英华》编选歌行具有反映唐代文体发展实际情况以及保存和整理歌行作品的重要价值。陈心怡《插图本<荆钗记>图像研究》通过对比各插图本《荆钗记》,指出其插图形式、数量及图文结合程度存在显著差异,再结合明代金陵、杭州两地坊刻技术特征,从地域书坊刻工迁徙、版画风格融合等视角,系统分析插图本《荆钗记》的演变轨迹。李瑞《吴伟业“梅村体”歌行的叙事美学研究》通过对吴伟业诗文集《梅村集》和《梅村家藏稿》的研究,系统地论述了吴伟业“梅村体”歌行的叙事美学特征。郭伟雄《谢翱<楚辞芳草谱>研究》对比分析相关资料,详细考证其成书时间、书名以及版本。每篇论文汇报之后,学生评议人和在场教师分别就论文内容进行了点评及交流互动。

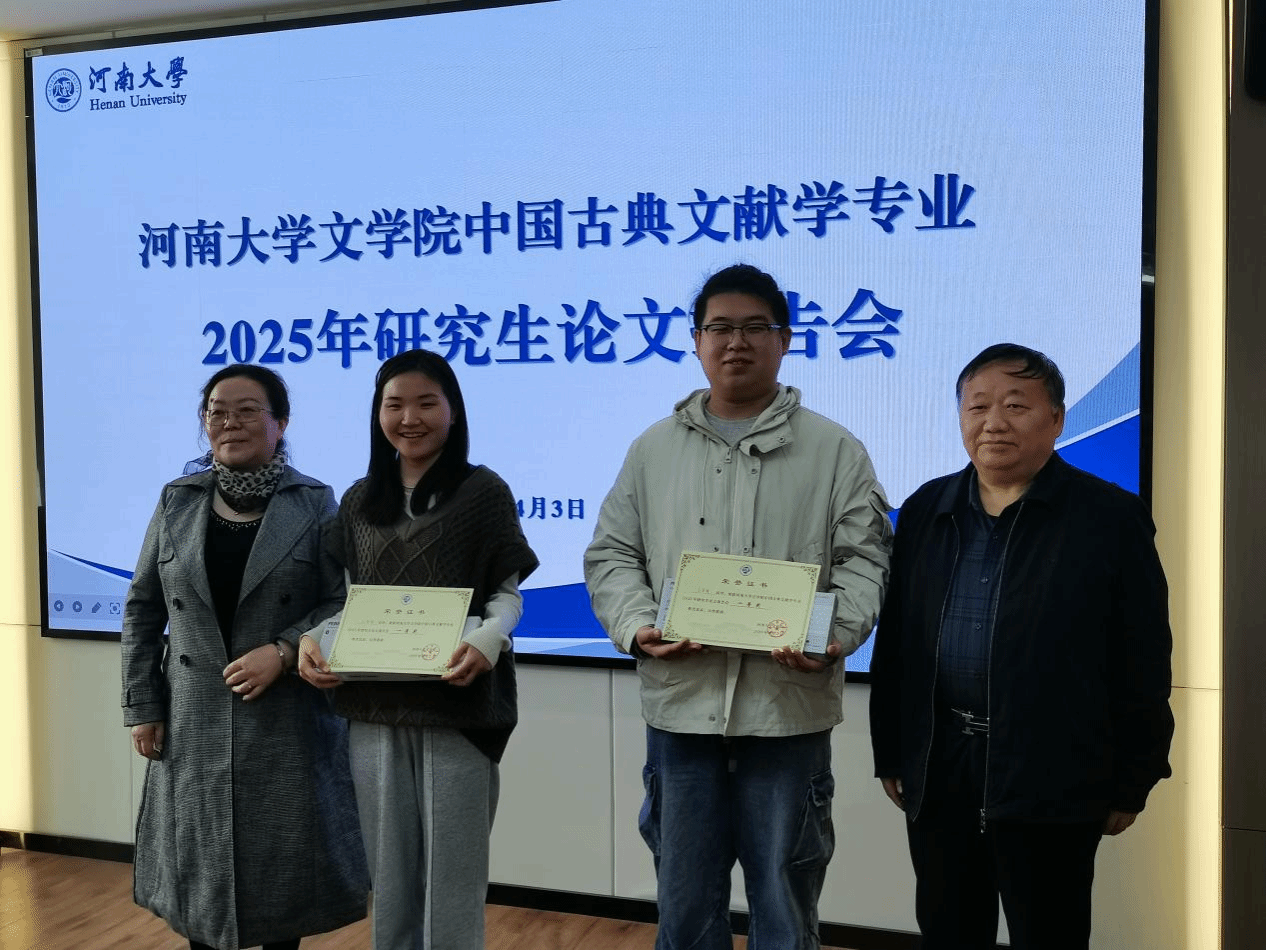

所有论文汇报、评议结束后,现场举行了简单而隆重的颁奖仪式。根据与会教师的现场评分,同时参考硕、博研究生的参会比例,最终王佳琦、王宏图两位同学荣获一等奖,周贤斌、陈心怡两位同学荣获二等奖,朱滢羽、郭伟雄、石鉴渊三位同学荣获三等奖。此外,根据师生现场投票,王卓华老师和朱滢羽同学获得“最佳点评奖”。

(一等奖)

(二等奖)

(三等奖)

(最佳点评奖)

颁奖仪式后,王卓华老师作了简单的总结发言。他着眼于学科的整体发展,鼓励研究生主动提升学术水平,积极开展师生互动的学术活动,加强组织协作,形成良好的学术氛围。最后,报告会在全体师生的掌声中圆满结束。

本次论文报告会秉承提升科研创新能力、深化学科内涵建设的宗旨,通过构建师生学术共同体,着力推进中国古典文献学专业的高质量发展。报告会采用专题汇报与学术研讨相结合的形式,各位研究生基于前期研究精心撰写了学术论文并进行系统阐述,与会教师及学生评议人分别从不同的学科视角针对性地进行学术质询与探讨,现场通过多轮学术对话与观点碰撞,有效拓展了研究生的理论视野与研究路径,切实强化了研究生的学术思辨能力与科研表达水平,为学科人才培养体系优化提供了实践范本。