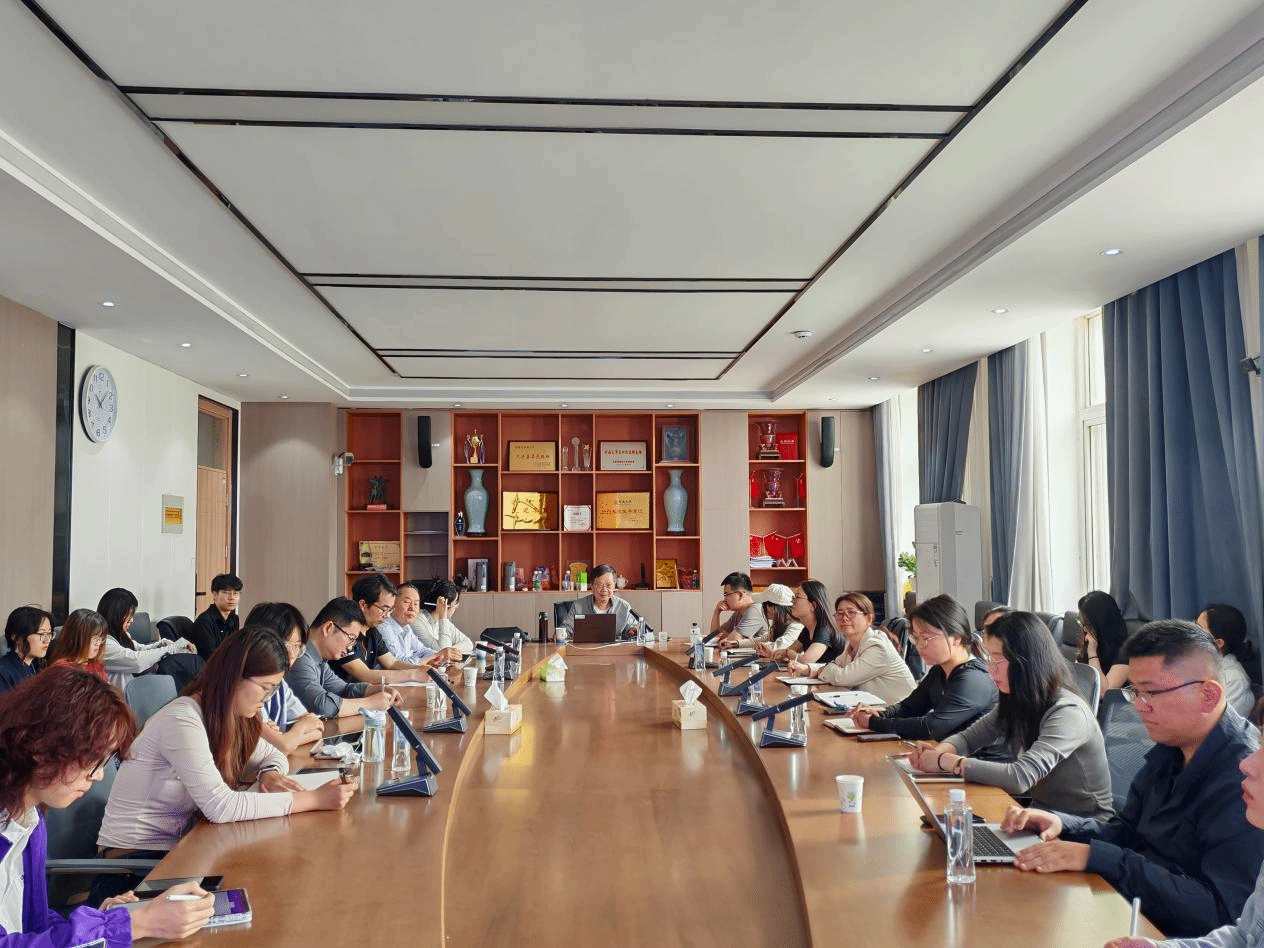

4月17日上午,中国人民大学教授袁济喜在文学院二楼209会议室为我院师生作题为“文艺创作枢机与人工智能”的学术讲座。此次讲座由河南大学文学院、河南大学文艺学研究中心主办,河南大学文艺学研究中心主任、文学院教授张清民主持,我院教师和学生到场交流。

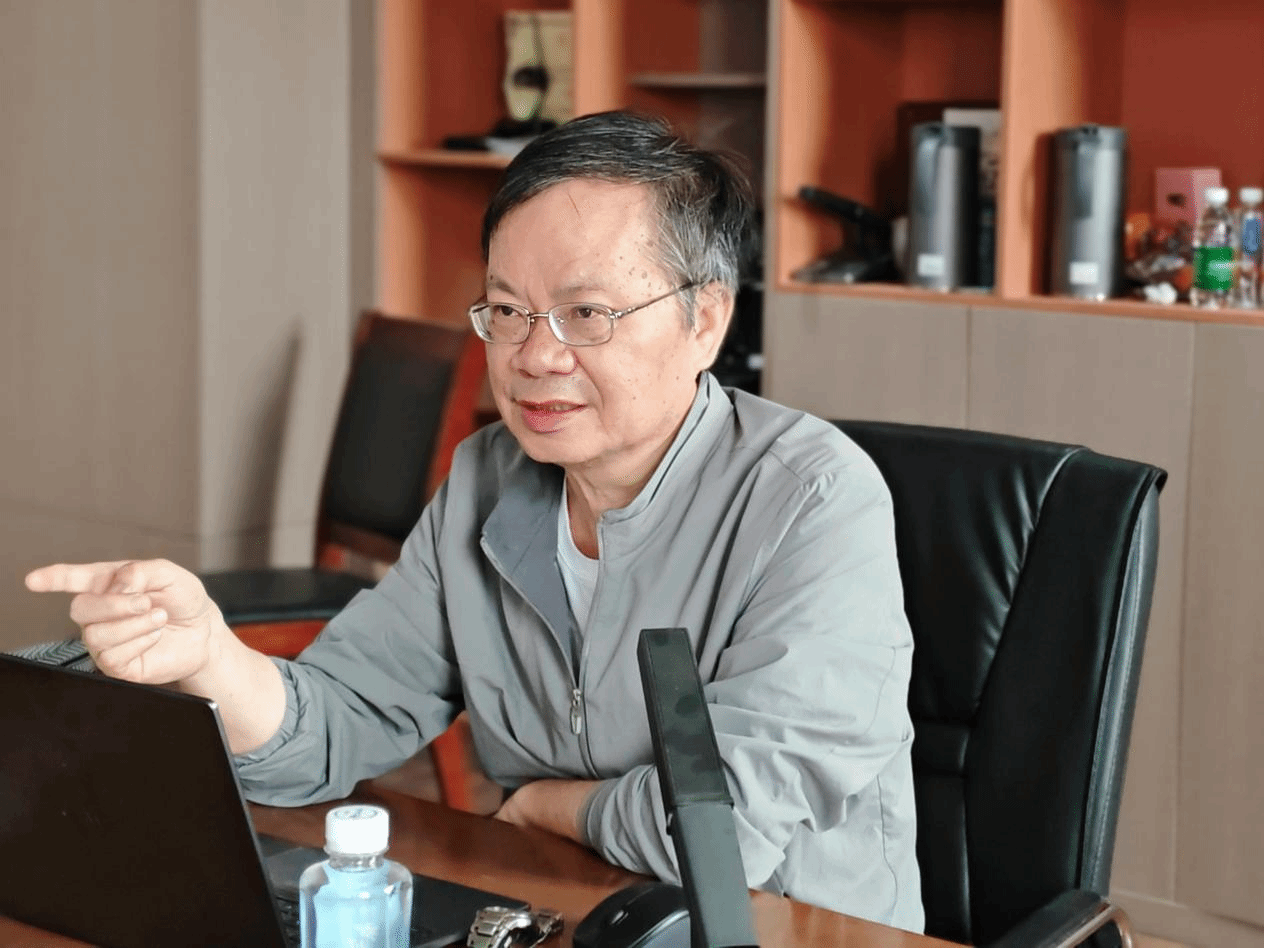

讲座伊始,袁济喜以《南方周末》的“AI发来了一篇投稿”引入讲座问题:什么是真正的创作?人工智能加工的稿件是创作吗?人工智能加工的稿件可以用于什么领域的写作?这三个现实问题的抛出,瞬间吸引了大家的思考。

随后,袁济喜以中国文艺学的内在创作指向、中国文论的六个方面、文艺创作主体等方面来探讨文艺创作与人工智能的关系。他细致阐述了文学创作之核心,即创作主体要以文心、神思为枢机,触及生命本体的意义与价值,构建起人类的精神家园。由此,他进一步向同学们发问:在当代社会,人工智能可以成为创作主体吗?他指出,要以中国文论的六个方面来看待这一问题:一是文艺反对事先设定,人工智能则事先设定;二是情景的设定与非设定;三是人工智能与文学境界问题;四是应感之会与天机骏利;五是人工智能与“妙悟”间的关系;六是人工智能与“比兴”,反思现代人工智能的利弊。最后,袁济喜再次强调,文艺创作的生命在于非程式化,但是文艺创作可以利用必要的人工智能程式,这样才能更有利于文艺创作。

在交流对话环节,学生们踊跃提问。文学院2023级研究生王陈若愚、2024级研究生赵与栋与2023级本科生王惠仙围绕当代社会中文系学生被人工智能裹挟,到底如何才能进行真正的文艺创等问题与袁济喜展开深层交流。袁济喜指出,面对人工智能兴起与热闹的当下,我们需要反思与研判。文学创作的主体是作家,但是作家可以利用人工智能的数据检索等功能帮助我们展开研究,这就能够让人工智能成为学术研究的助力工具。

最后,张清民教授进行了总结,他再次对袁济喜教授的讲座表示感谢,并指出西方文论和中国文论的不同,以中国古代文论来看人工智能使得研究回归本土,能够加深对文艺创作与人工智能的认识,进一步树立文化自信。

在师生们热烈的掌声中,本场讲座落下帷幕。