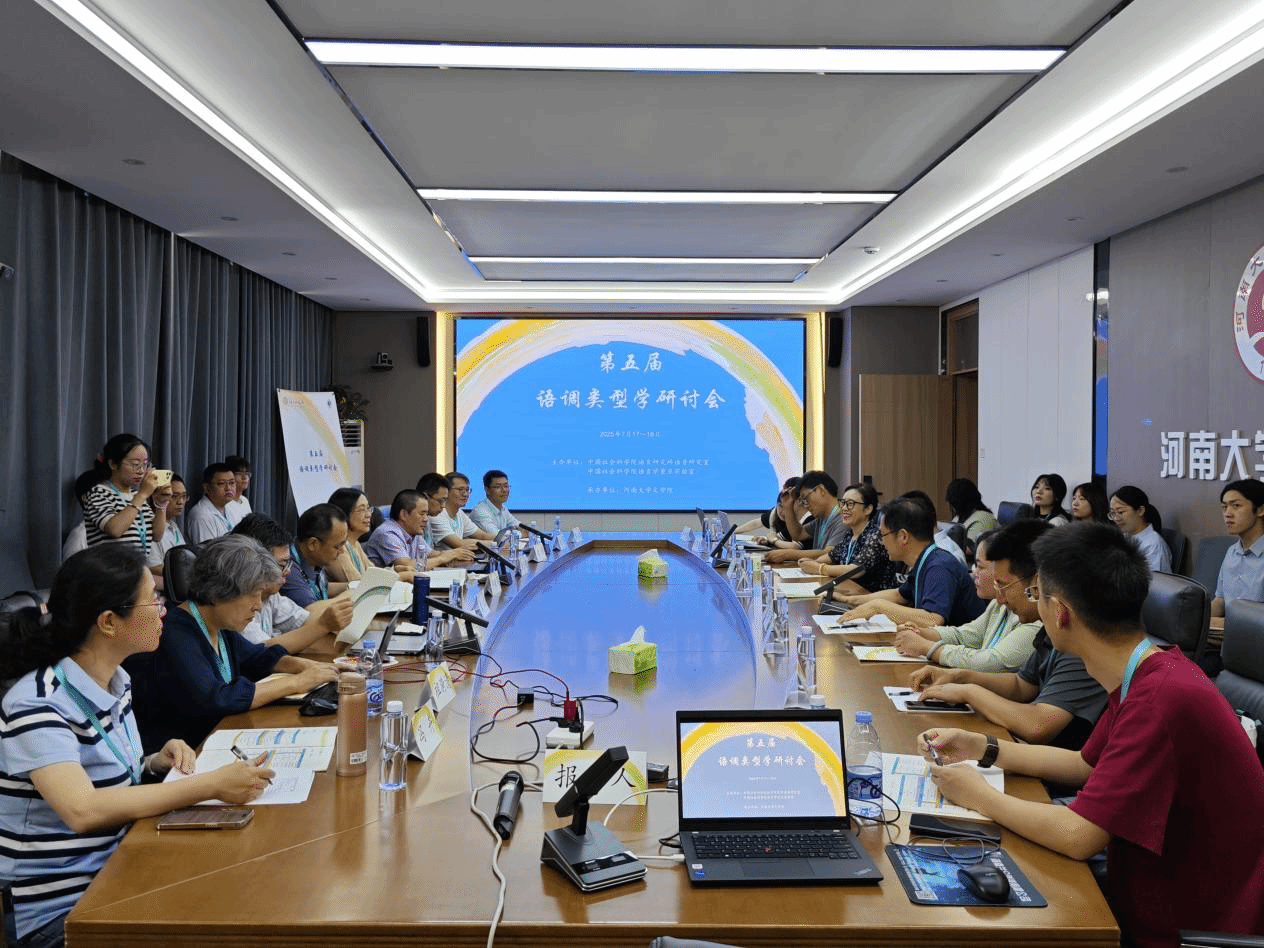

2025年7月17日至18日,由中国社会科学院语言研究所语音研究室和中国社会科学院语言学重点实验室主办、河南大学文学院承办的第五届语调类型学研讨会在开封成功举办。来自中国社会科学院语言研究所、华东师范大学、天津大学、北京语言大学、北京第二外国语学院、山东大学、安徽大学、上海师范大学、天津师范大学和河南大学等高等院校和研究机构的数十名专家学者和优秀青年学生齐聚一堂,共同探讨语调类型学及相关研究领域的前沿问题。

17日上午8:30,第五届语调类型学研讨会正式开幕。开幕式由河南大学文学院段亚广教授主持,河南大学文学院党委书记刘百陆和中国社会科学院语言研究所语音研究室主任熊子瑜研究员分别就文学院和语言研究所的历史渊源、语音科学的发展方向等内容发表了主题致辞。

会议开端,中国社会科学院语言研究所纪委书记、副所长李爱军研究员首先对“语调类型学研究”项目的进展情况进行了报告,着重介绍了汉语各方言点语调研究的组织情况和主要进展,并就后续数据处理与统计分析提出若干技术性要求。同时,科大讯飞股份有限公司AI研究院的祖漪清研究员作了题为《基于汉语语法共性的闽方言动宾结构连读变调规律分析》的主旨演讲,基于汉语基本语言单元(SE)的划分对闽方言连读变调进行建模、预测,通过合成语音,表明SE的划分是实现汉语方言韵律乃至方言语调的重要基础。

本次会议一共组织了23场学术报告,报告内容涉及语调类型学研究中的数据分析方法、方言声调研究、方言连读变调研究、话语韵律研究、二语学习者的汉语语音研究等诸多前沿研究内容。

第一,声调语调数据分析方法新探。中国社会科学院语言研究所熊子瑜研究员的《声调音高特征的分析与拟合》系统介绍了如声调音高特征的分析与拟合方法。华东师范大学凌锋副教授的《汉语方言声调中断型音高曲线的处理方法初探》探讨了汉语方言声调中气声或者嘎裂声等非常态发声造成音高曲线突变或者断裂的处理方法。山东大学徐琬萍同学的《汉语方言语调的统计分析方法比较》系统对比了三种用于汉语方言语调建模的统计方法:增长曲线分析法(GCA)、广义加性混合模型(GAMM)和函数主成分分析法(FPCA)。

第二,方言声调研究。北京语言大学张劲松研究员的《普通话和粤方言声调的功能负载对比研究》为汉语方言声调系统的理论探讨提供了实证依据,并对语言教学、语音技术开发及语言政策制定具有启示意义。安徽大学唐志强副教授的《青阳新河方言声调系统的合流进程及感知研究》对新河方言上声和去声的声学数据进行分析,指出两个声调的基频走势基本一致,并进一步探讨两个声调的合流进程。北京第二外国语学院王雨欣同学的《淮安盱眙方言单字调研究》采用实验语音学方法,基于Praat软件对语音材料进行分析,系统描写了其单字调的声调格局。天津大学赵清华同学的《Tonal Neutralization in Tianjin Mandarin: Effects of Age, Lexical Frequency, and Language Style》通过感知实验和产出实验对天津方言中复杂的声调和现象进行分析研究。

第三,方言连读变调研究。河南大学文学院辛永芬教授的《河南浚县方言两字组连读变调的音系学解析》将浚县方言的两字组连读变调模式分为两种,分别是中重式和重轻式,并对其基本变调模式进行划分研究。上海师范大学人文学院黄靖雯老师的《上海话三字组连调模式研究》通过声学实验的方法对上海话孤立的三字连读组进行考察,分析其与韵律结构相对应的三种变调模式。安徽大学文学院戴倩倩同学的《合肥方言双字组连读变调模式研究》基于合肥方言发音人的声学数据,讨论了重音模式、协同发音以及OCP强制曲拱原则在双字组声调变化中的作用。天津大学李至杰同学的《Clustering Analysis of Tone Sandhi Patterns in Multi-syllabic Sequences in Tianjin Mandarin》对天津话独特的声调系统和复杂的变调模式进行了分析研究。

第四,话语韵律研究。天津师范大学陈鹏飞教授的《不同预期场景下准话语标记“我说 X”的韵律特征——以“我说吧”“我说呢”“我说嘛”为例》以三个话语标记研究对象,用声学实验的方法考察三者在预期、合预期、解反预期三种语境下的韵律特征。天津大学冯卉副教授的《Prosodic Disambiguation of Wh-Words: In the Case of ‘ma’ in Tianjin Mandarin》通过对发音时长、音强等指标的声学分析,结合感知实验,揭示了与天津方言“嘛”字两种不同解释相对应的独特的语调模式。北京第二外国语学院朱玉柱副教授的《福州方言陈述和疑问语气边界调分析》基于福州方言20位母语者焦点句录音数据,借助R软件和Excel分别绘制了基频语调图和时长图,探讨了陈述句末目标词的声调表现和疑问句末目标词的声调表现。河南大学鲁冰副教授和王若静同学的《汾河片三门峡方言疑问句语调特征分析》以三门峡方言为基础,通过田野调查和对比分析,系统探讨其疑问句语调的类型特征与功能机制。中国社会科学院大学张小砚博士的《非洲声调语言语调研究综述——兼论与汉语的类型差异》围绕音高下行趋势的广泛分布及具体实现差异、边界调的类型及其与词汇调的互动关系、韵律在语法功能中的作用以及音系—句法接口问题在非洲语言中的体现此四个语调议题展开分析。天津大学丁怡丹同学的《The Influence of Prosodic Prominence and Syntactic Cues on Focus Realization and Perception: In the Case of Minnan Mandarin》探讨了韵律突显和句法线索对泉州方言焦点实现和感知的影响以及它们之间的交互作用。

第五,二语学习者的汉语语音研究。北京语言大学曹文研究员的《哈萨克斯坦汉语学习者的语调考察》通过对比分析母语者与哈萨克斯坦汉语学习者的对话朗读语料,考察这些学习者的语调学习情况。河南大学文学院姚云副教授的《巴基斯坦留学生汉语无疑问语气词是非疑问句语调实验及教学设计》将陈述句作为对照句,主要探究在河南大学就读的巴基斯坦留学生学习汉语普通话时呈现的语调特点。新疆财经大学古力努尔•艾尔肯副教授的《非标准普通话学习者语音感知与发音质量评估》以感知同化模型为理论基础,对不同水平学习者开展语音感知实验,考察其对相似音的感知准确率、反应时间及区分能力。

此外,对声调语调数据的处理方法及其应用的介绍,是本次会议特别设置的工作坊。7月18日下午,中国社会科学院语言研究所曹梦雪副教授和山东大学文学院徐琬萍同学进行题为《声调语调数据的标注、处理、 分析方法及其应用》的技术报告,介绍了语料数据的整理和标注规范,以及基于FPCA开展声调、语调分析的具体操作流程。

在本次学术研讨会上,与会学者围绕语调研究领域进行了深入交流。会议主题涵盖广泛、内容极具前沿性,研究方法呈现多元化趋势,集中展示了语音学界在语调研究方面的最新进展,并涌现出诸多创新视角与方法体系。研讨会学术氛围浓厚,交流讨论热烈充分。资深学者积极发挥引领作用,为与会青年学者的后续研究提供了宝贵意见与专业指导,为其深入开展相关研究工作奠定了坚实基础。

中国社会科学院语言研究所李爱军研究员在闭幕总结中高度评价了本次研讨会的报告内容和学术水平,并代表中国社会科学院语言学重点实验室、中国社会科学院语言研究所语音研究室向承办此次会议的河南大学文学院领导以及文学院师生为此会议付出的辛劳表示衷心的感谢。

本次研讨会不仅搭建了高水平的学术交流平台,更成为思想深度碰撞与跨领域知识融合的重要场域。会议有效激发了青年学者的创新灵感与研究热情,促进了与会者间的深度交流与紧密协作。这种浓厚的学术互动氛围,为中国语音学的持续创新与发展提供了强劲动力,有力推动了语调类型学研究在理论深度与实践精度上向更高层次、更高质量发展。