3月22日,“中国现代文学研究的机遇与挑战”学术研讨会在河南大学小礼堂举行。研讨会由中国现代文学研究会、河南大学文学院、河南大学近现代中国研究院、北京大学现代中国人文研究所、《南方文坛》杂志社联合主办。

与会人员合影

会议开幕式

北京大学哲学社会科学一级教授、河南大学近现代中国研究院院长、中央文史研究馆馆员、教育部“长江学者”特聘教授、河南大学至善特聘教授陈平原,中国现代文学研究会会长、北京师范大学文学院教授刘勇,北京大学教授夏晓虹、陈晓明、孔庆东、王风、袁一丹,河北大学教授田建民,复旦大学教授郜元宝,四川大学教授李怡,西南大学教授王本朝,中国人民大学教授杨联芬、彭春凌,中国社会科学院研究员萨支山,华东师范大学教授文贵良,中国艺术研究院研究员秦艳春,首都师范大学教授孟庆澍,商务印书馆副总编辑郑勇,北京师范大学讲师李浴洋,《南方文坛》编辑部主任李北京,河南大学党委副书记杨萌芽,河南大学图书馆副馆长于兆军,河南大学文学院教授关爱和等相关专家参加。开幕式由文学院院长武新军主持。

校党委副书记杨萌芽致辞

杨萌芽代表河南大学向陈平原教授表达崇高敬意与由衷祝贺,对长期支持学校各项事业发展的专家学者表示热烈欢迎和诚挚的感谢,并简要介绍了河南大学发展概况。他指出,文学院是学校办学历史最为悠久且无间断的院系,百余年来文学院秉持以文化人,赓续文脉的理念,延揽一大批优秀学人。文学学科作为学校传统优势学科,成功进入学校“双一流”建设倍增学科计划,这既是政策、资源支持下最好的发展机遇,又面临着如何融合创新打造“新文科”的挑战。陈平原教授的加盟及其领衔的河南大学近现代中国研究院在探索学科交叉融合、“新文科”建设路径上,对文学院及学校整个人文社科的发展都意义重大。他期待各位专家学者在此次学术研讨会上,对AI时代的中国现代文学的研究边界、技术及可能性等贡献真知灼见。

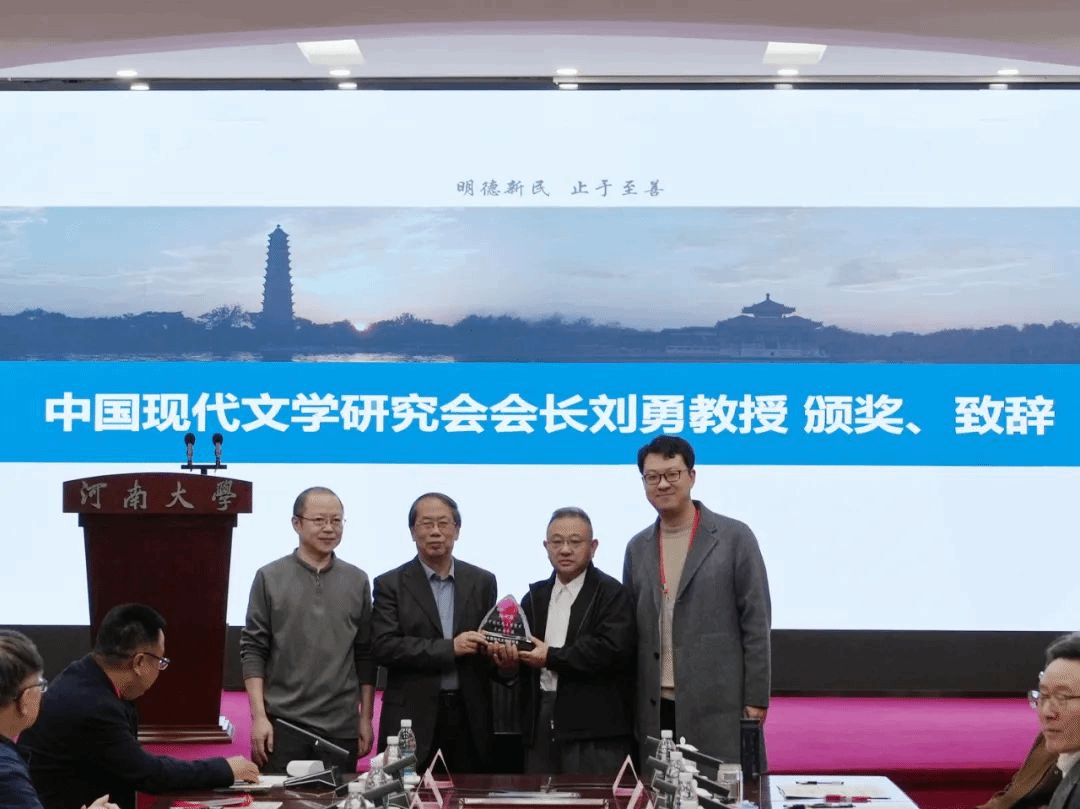

中国现代文学研究会会长刘勇教授颁奖、致辞

刘勇向陈平原先生敬授“中国现代文学学术贡献荣誉奖”。刘勇表示,陈平原先生是引领与推动改革开放以来中国现代文学学科发展的重要学者,也是从现代文学研究出发对于整个人文学术领域产生广泛影响的卓越学人。他在文学史、学术史、文化史与教育史等诸多方向做出的一系列原创性贡献,对于深化和拓展现代中国研究发挥了旗帜性的示范作用。作为“第三代中国现代文学学人”的主要代表,陈平原先生的学术生涯自觉追求“与时代同行”。他始终将历史研究与现实关怀相互融合,既以开阔的格局与敏锐的眼光启迪学术发现,也通过严谨而扎实的学术思辨为时代提供精神资源。

陈平原教授致答谢辞

陈平原致答谢辞。他首先感谢了中国现代文学研究会授予其“中国现代文学学术贡献荣誉奖”,并深情感谢河南大学一直以来的支持以及远道而来的诸多专家学者们的长期关注,共聚一堂,共同探讨中国现代文学研究的机遇与挑战,一起见证这一时刻。他指出,在河南大学召开此次研讨会,意义深远。他以具体事例详细分享了自己与现代文学、与河南大学的不解之缘。他表示,不断拓展学科边界,更新研究方法和视野,努力探寻一个新的研究方向,是其矢志追求的事业。在追求有声有色、亦文亦学的现代中国研究方面,他做了诸多努力。面向未来,期待能够为现代文学研究以及河南大学文科更加繁荣做出新的更大贡献。

开幕式上,陈平原向河南大学图书馆捐赠《陈平原文集》。据悉,此书涵盖陈平原多篇专著、论文集、学术随笔,不仅是学术资源的共享,更是对文化传承的深切关怀。

刘勇为陈平原颁发“中国现代文学学术贡献荣誉奖”

陈平原向河南大学图书馆捐赠《陈平原文集》

会议共分四场报告。第一场报告由河南大学文学院教授武新军主持。

北京大学哲学社会科学一级教授、河南大学近现代中国研究院院长、中央文史研究馆馆员、教育部“长江学者”特聘教授、河南大学至善特聘教授陈平原就“现代中国文学研究的边界、技术与可能性”这一主题发表独到见解。他追溯了自1840年以来中国文学研究的发展轨迹,指出了研究方法和概念上的革新。他强调,现代中国文学研究的技术维度涉及对深厚历史底蕴的挖掘和对学科未来潜力的探索,通过分享自己的研究成果,他展示了如何对文学研究的边界进行创新性的探索。在探讨研究的可能与技术时,他详细介绍了他在大众传媒领域的研究,倡导为年轻一代学者创造更广阔的发展平台,以维持学术研究的生机与创新能力。

河南大学文学院教授关爱和就20世纪中国文学及历史学科的发展进行了深入探讨。他强调,20世纪中国文学的研究应当聚焦于现代性的阐释,以及如何与世界文学发生联系融为一体。他指出,现代性的探讨不仅体现在文学形式和内容上的创新,还涉及对传统文化的继承与发展。在这个过程中,中国文学的现代化进程与世界文学的互动尤为关键。他还提到,研究20世纪中国文学时,必须处理好革命性质与现代化机制的关系。这一关系不仅影响着文学创作的方向,也在一定程度上决定了文学在历史进程中的角色和地位。他还指出未来中国文学研究的几个方向,包括继续深化对20世纪文学分期的研究,探讨中国文学现代化的路径及其特点,关注革命性质与现代化机制在文学发展中的作用,以及通过跨学科研究拓展文学研究的视野。

北京大学中文系教授陈晓明深入探讨了中国现代文学的学术研究及其内在精神。他表达了对陈平原的敬意,并指出研究所具有的深远影响,尤其是在现代学领域的贡献。他从五个要点来概括陈平原的学术精神和方法:始终坚持人文精神和情怀、传统创造性转化、无限充沛的史料和知识辨识能力智能一体的共识态度和对20世纪中国文学的深入洞察。他称赞了陈平原对中国文学现代性的独到见解。他提到,陈平原的研究不仅关注文学本身,还涉及社会、经济、政治等多个领域,展现了中国文学现代化的复杂过程。他认为这些研究为当代中国文学研究提供了宝贵的经验和启示。

河北大学文学院教授田建民对陈平原教授的贡献和学术品格进行了深入的剖析。他首先对陈平原教授表示了祝贺和敬意,认为他是现代文学领域的顶尖学者之一,对中国现代学术研究做出了巨大贡献。他指出,陈平原教授的研究成果丰富多样,涉及多个领域,不仅数量庞大,而且质量上乘,其学术品格的独立性和对人间情怀的坚守是其研究的重要特征。他强调,陈平原教授始终坚守学者的社会角色定位,同时保持对社会的关怀,这是其学术成功的关键。他提到,陈平原教授在面对社会变革时,始终保持着清醒和独立的选择,其学术研究和思想对社会变革和文化建设产生了积极的影响。

四川大学文学与新闻学院教授李怡以“学者的人间情怀:一个需要不断认识的当代追求” 为主题进行深入探讨。在当代复杂的学术语境下,学者的人间情怀绝非是简单的情感投射,而是有着更为深刻且多元的内涵,亟待学界重新审视与深化。正如陈平原在《学者的人间情怀》中所展现出的对学术与社会的关怀,李怡强调在现代文学研究进程中,要求研究者不仅仅停留在文本表面的解读,而是要以同理心去感知作者创作时所处的社会环境与心境。李怡提出当我们带着这样的人间情怀去研究现代文学作品时,能够更为敏锐地捕捉到作品中对社会现实的映照、对人性幽微之处的洞察。如此一来,对现代文学作品的理解将不再浮于浅层,而是能全方位、深层次地把握其精髓,从而推动现代文学研究突破现有局限,迈向更为高远的境界。

会议第二场报告由河南大学文学院刘进才教授主持。

西南大学文学院教授王本朝在“无边之边:中国现代文学研究的边界感” 发言中称,现代文学研究的边界呈现出一种看似模糊、实则有着紧密内在逻辑的状态。长久以来,传统的边界认知犹如无形的枷锁,极大地限制了研究的广度与深度。在当下学术发展的关键节点,积极突破这一固有局限已成为必然趋势。研究者们应坚持开放且多元的研究理念,从多个维度深入探索文学与社会、历史、文化之间千丝万缕的联系。通过跨学科的研究方法,将社会学、历史学、文化学等多学科知识有机融入现代文学研究领域。他强调这种创新的研究路径能够帮助我们挖掘出那些以往因边界束缚而被忽视的研究空间,为现代文学研究源源不断地注入全新的活力与思路,使其在学术发展的道路上展现出更为蓬勃的生命力。

北京大学中文系教授孔庆东在“现代文学研究的边界与核心”的发言中,深入探讨现代文学研究的边界与核心。他指出明确研究边界对于整个研究体系而言,犹如搭建起稳固的框架,能够让研究工作在规范有序的范围内展开,避免出现研究方向的混乱与偏差。孔庆东还结合陈平原教授在其学术史相关研究中提及的边界与核心重要性的内容,提出精准把握核心内容,是提升研究质量与深度的关键所在。对文学形式的深入剖析,有助于理解作品独特的艺术表达与审美价值;对思想内涵的挖掘,则能让我们透过文字触摸到作品所处时代的脉搏与灵魂。他强调只有在清晰界定边界的基础上,牢牢把握核心内容,现代文学研究才能不断向纵深方向发展,为学界贡献出更多具有高水准与高价值的研究成果。

北京大学中文系教授王风在“‘新文学’的多源汇流” 发言中提到,新文学绝非单一因素催生的产物,而是多种复杂因素相互交融汇聚而成的结晶。在文化层面,东西方文化的激烈碰撞产生了璀璨的思想火花,众多学者如胡适等,深受西方思想的熏陶与启发,进而提出具有开创性的文学改良主张,为新文学注入了丰富多元的内涵。从社会视角来看,民众对新思想、新文化的强烈渴求,形成了一股强大的推动力量,有力地促进了新文学的蓬勃发展。他强调:唯有从多个方面全面追溯新文学的起源,我们才能够完整且准确地理解其形成过程,进而精准把握新文学在整个文学史上独一无二的价值,为现代文学研究中的新文学部分构建起更为系统、完善的研究体系。

中国人民大学清史研究所教授彭春凌以“文字、文体与人文:现代文学的界域与基底” 为主题展开阐释。她着重强调文字和文体在现代文学构建过程中发挥着基础性、根本性的作用。文字的运用方式、风格特点直接影响着作品的整体风貌与表达效果,而文体则如同作品的骨架,决定了作品的结构形态与叙事逻辑。与此同时,人文内涵犹如血液,贯穿于现代文学作品的始终,赋予作品以灵魂与温度。她还结合陈平原教授在对中国散文史等研究中对文字、文体与人文的关联的重视,从基础层面深入剖析文学,对文字与文体展开细致入微的研究。她提出,通过对文字与文体的深度探究,研究者们能够更为透彻地理解现代文学在形式与内容上的独特性,为现代文学研究筑牢根基,引领我们挖掘出现代文学作品深层的人文意义,推动该领域的研究朝着更为扎实、深入的方向稳步前行。

北京师范大学文学院青年学者李浴洋在学术研讨会上谈“学人与时代”,他指出学术追求存在更高境界。他提到朱自清对清华中文系毕业生的勉励,强调青年人在关心时代、参与时代建设的同时,更要扎实做好本职学问。回顾中国现代文学学科百年发展历程,从20世纪后期开设相关课程起,几代学人便形成积极介入时代的传统。这期间有辉煌也有困境。进入改革开放后的时代,学科建设进入常态,学人在延续介入时代冲动的同时,面临了新的挑战。李浴洋还提到,陈平原在90年代提出学术史研究应借助考察学术演进维度获取方向、解决困惑。其学术史三部曲在2020年大纲完成时,李浴洋在评论中称这是“学人的学术史”,原因就在于其中蕴含对学人与时代关系的持续关注与思考。这种“学人的学术史”不仅将人作为重要研究对象,还把人视为一种视野、方法和关怀,为现代文学学术研究提供了新的思路与方向,对当下学人们处理与时代的关系具有重要借鉴意义。

会议第三场报告由商务印书馆副总编辑郑勇主持。

复旦大学中文系教授郜元宝以汪曾祺在20世纪40年代的一系列作品为例进行分析,表示这些作品与上海的几个关键地点形成了紧密的文学联系。这些地点不仅是城市的地理中心,更是那个时代文化生活的热点区域。他指出,这些地点是作家生活轨迹的见证,也是其作品中场景的直接映射,它们在作家的文字中得到了生动的描绘。他探讨了文学作品与城市环境之间的复杂互动,分析了这些地点如何在作家的笔下转化为文学意象,以及这些意象如何反过来影响读者对城市的感知。他的研究成果为解读该作家作品提供了一个全新的视角,而且强调了城市文化背景在文学作品中的作用。

中国社科院文学研究所教授萨支山围绕文学性的未来及其在现代社会中的价值进行了深入思考。他指出,随着电子化和电商的兴起,文学的命运成为一个迫切的问题。他认为,我们正处在一个对自我和社会认识模糊的时代,这种迷茫导致了我们对“我是谁?我从哪里来?”这类问题的探索。他提出,20世纪中国文学史的研究可能缺少了一种总体性的视角。他对“总体性”这一概念进行了探讨,并暗示了其背后可能的疑问和挑战。他还提到了关于回到历史现场的研究方法,并强调在重返历史之后,更应深入探讨问题背后的深层次含义。

首都师范大学文学院教授孟庆澍指出,总体性一词在近年来的论文研究中频繁出现。他列举了几位谈及总体性的学者作家,指出在文学作品中总体性往往表现为主题或者是共产主义的形象,是普通的而非特别的。作家在谈论现实时,其分量和眼光某种程度上取决于其总体性视野是否宽阔,复杂和灵敏。他谈到,关于总体性,我们需要对当下历史有清晰的理解和判断,否则我们很难建立起同频性的事业。他提出当代知识分子最重要的历史责任是要创造出对于中国当代历史和现实具有阐释力和解释力的理论,急剧变化的现实生活要求研究者们对现有的世界观进行重审、检讨、改造和重建。

北京大学现代中国人文研究所研究员袁一丹反思了中国近现代文学研究中的语境主义。她以五四运动为大背景,指出作为文学史家需要对于历史细节进行再编织,再书写,极大程度上还原历史事件。她又以考古学家的经验为例,强调应善于提问,我们既是历史的还原者,也是历史的考察者。她阐释了自己理解中档案的意义,表明档案不只是简单的记录历史事件,更教会了我们如何对历史事件的记录进行取舍。她表示文学研究者需要有一种思想超越的精神,语境主义的探索道阻且长。

南方文坛编辑部李北京先生就现代文学跨学科研究进行了反思。他首先对陈平原教授获奖表示祝贺并感谢河南大学文学院的邀请。谈及现代文学的跨学科研究,他以话剧剧本创作为例,指出文学与其他学科的跨学科关系。他又提出改编剧的概念,以《雷雨》为例,证明文学史和剧本史具有千丝万缕的联系。他强调学科的背后是思维和观念的延伸,跨学科不应该视为一种方法或者手段,它应该成为研究中研究发掘者提出的应有之义。

会议第四场报告由河南大学文学院教授杨波主持。

中国人民大学文学院教授杨联芬以“返璞归真,以质胜文”为主题展开了对AI时代文学教育的讨论。她指出AI时代为我们带来了巨大的福利,其打破了知识的垄断,让学习和工作十分高效,给传统学问研究带来了挑战。但其缺陷也十分明显,AI的准确度取决于人类提供语料的可靠性,这对于行业是新的机遇。她表示AI终究属于人造事物,需要人类培育以形成一种良性互动。她呼吁文学教育者要有责任意识,对于文学作品进行人性化的解读,做到“返璞归真”,以自然对抗AI算法,这才是AI时代文学研究的正道。

华东师范大学中文系教授文贵良谈到了AI时代的中国现当代文学研究并提出三个问题:AI时代文学是什么?AI时代研究面临的问题是什么?AI时代的解决之道在哪里?他以AI软件的诗歌创作为例,指出AI创作有其进步之处,但仍有很大的改进空间。他表示对于AI的发展运用于众多领域,不必过于恐慌并且需要合理运用这项技术。文学研究者要把控AI的发展方向,越是科学技术发达的时代,越是需要人文科学作为导向引导其成长。

中国艺术研究院教授秦燕春以“AI时代的文学图景和传统转进”为题,讲述了自己的学习以及文学研究经历。她指出中国现代性核心统一结构的存在是一个非常流动的过程,其随机变化需要研究者快速适应。她又结合古今时代背景,提出经学之类哲学应当复兴,需要我们有勇气和信心面对并重建,以理生气。她对于文学的未来图景保持期待,认为其重点在于人民精神的发掘与活化,而非是版图的扩大。

河南大学文学院教授武新军就陈平原人文史研究的路径,发表了自己的看法。他表示陈平原教授的思想对自己启发很大,他认为陈平原关注文艺与社会历史变革的关系,从文字、图像和声音的角度触摸历史,对不同学科领域进行整合,显示出一种思想整合力和艺术整合力。对于陈平原在刊物上提出的三个观念,他进行大胆猜测,认为跨学科研究中寻求平衡十分不容易,表面上虽然是对声音图像等方面的研究,其本质关注的还是中国历史。他认为在探讨中国文学的边界与可能性问题时,需要区分出两个层面:一个是学术研究,另一个是文学教育与人才培养。这两方面的探究还需文学研究工作者继续努力钻研。

研讨会在热烈的氛围中圆满落幕。与会者纷纷期待未来在相关领域继续深入研究,共同推动中国现代文学研究迈向新高度。